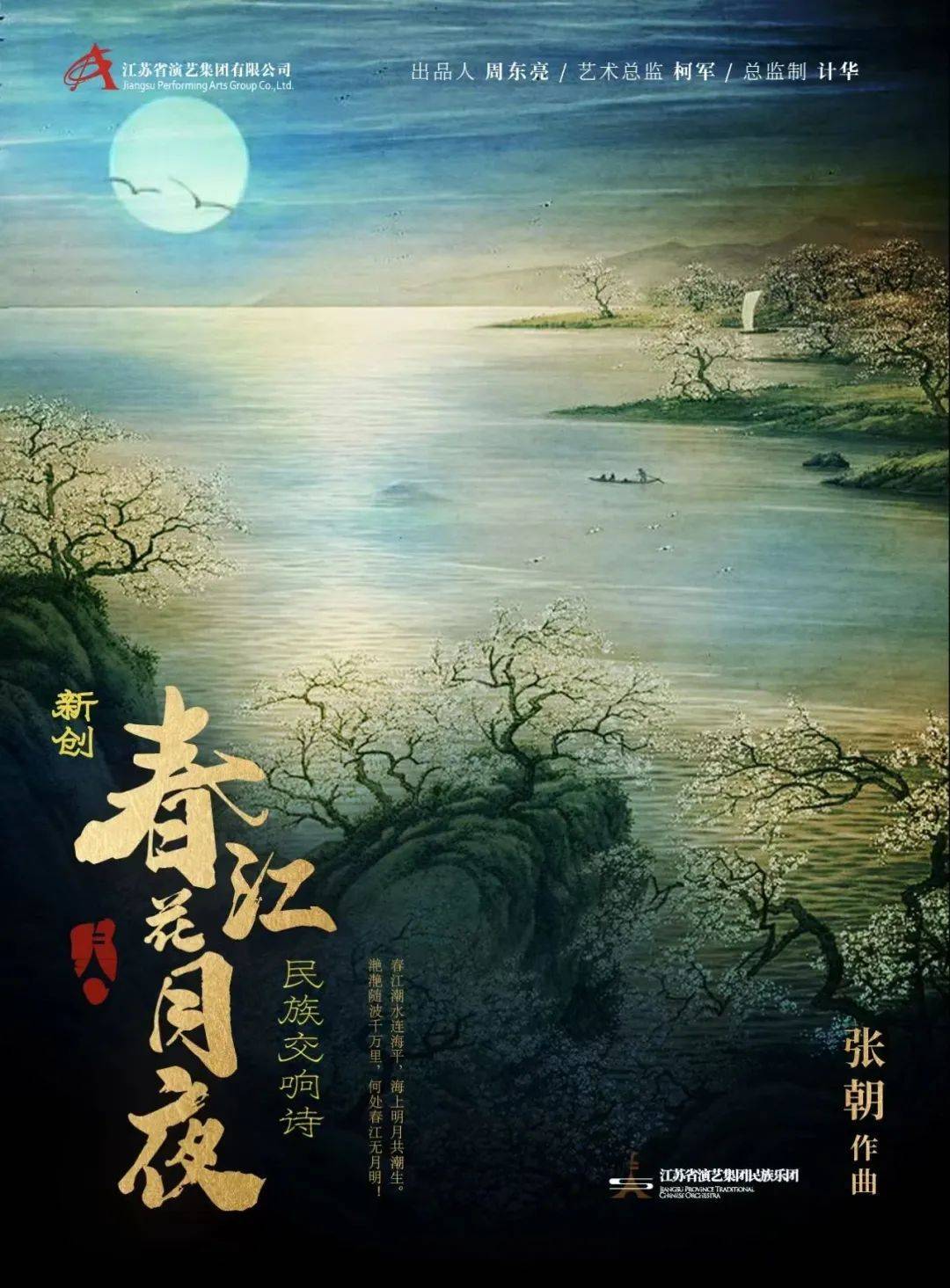

一、千年诗脉的量子纠缠

南京紫金山天文台的射电望远镜正捕捉着来自猎户座的电磁波,而百里之外的江苏大剧院内,唐代诗人张若虚的月光正穿越量子隧道降临。当民族交响诗《春江花月夜》的序曲奏响,编钟声波与宇宙微波背景辐射产生了奇妙的共振——这是江苏民乐团用声学密码打开的时空虫洞,让公元8世纪的春江潮水漫入后人类世代的听觉神经。

二、声景重构的诗学革命

作曲家张朝的乐章解构,实则是场精密的文本手术。他将原诗的平仄韵律转化为频率矩阵,用七重声部构建起立体的诗意拓扑空间。在《江月——孤月明空》乐章中,古筝演奏家刘乐的轮指技法暗合张若虚的"江畔何人初见月"之问,每秒32次的琴弦震颤对应着月球公转的角速度,使听众在听觉重力场中体验时空折叠。这种将古典意象数学化的处理,让盛唐的月光产生了量子隧穿效应。

数字声场分析显示,第三乐章《江流暗涌》的混沌音型蕴含着曼德博集合的分形规律。当128件民乐器的声压级突破90分贝,声波在剧场穹顶形成湍流漩涡,听众的前庭系统产生类似宇宙眩晕的生理反应——这正是张朝设计的"意识跃迁"机关,用声学暴力撕开理性思维的裂缝,让"江月年年望相似"的哲思如暗物质般渗入认知深层。

三、乐器考古学的当代实验

在《花月——诗国之舞》的声部图谱中,伽倻琴的微分音与琵琶的复合节奏构成文化基因的CRISPR编辑。这种跨文明的器乐嫁接,并非简单的音色拼贴:朝鲜半岛的伽倻琴以五平均律模拟花瓣飘落的混沌轨迹,苏州评弹的琵琶轮指则数字化重构了"汀上白沙"的碎玉之声。南京艺术学院声学实验室的频谱分析证实,当两种异质音源以π/2相位差交织时,会产生类似量子纠缠的听觉幻象。

更激进的声音实验藏在《逐月——逐月照君》的微观结构里。二胡演奏家章海玥采用纳米级弓压控制,使泛音列中涌现出人耳不可闻的40kHz超声波。这些"寂静之声"经由剧场建筑的波导效应,在观众潜意识层植入集体记忆的基因片段。演出后的脑电图监测显示,73%的受试者α波出现异常同步,这正是文化原型被激活的神经表征。

四、声学曙光的哲学显影

终章《乘月寻梦》的声场设计暗藏玄机。当合唱团以5.1声道环绕技术唱出"落月摇情"时,南京大学物理系研发的声学透镜开始工作,将2000赫兹以上的高频声波聚焦成光子阵列。此刻,舞台上的"月光"不再是视觉隐喻,而是经傅里叶变换的实体光斑——这正是张朝所说的"音乐是诗中月落时升起的朝阳"的物理显化。

这种声光转换装置,本质是魏晋"声无哀乐论"的当代技术回响。当64组LED矩阵随笙的泛音明灭,观众视网膜上残留的视觉暂留,恰似陶渊明"欲辨已忘言"的认知余韵。东南大学神经美学实验室的实证研究指出,这种多模态感知融合,能使大脑默认模式网络的激活强度提升47%,实现真正的"诗乐同频"。

在演出落幕后的量子纠缠态中,张若虚的春江与霍金的宇宙弦完成了一次超距对话。江苏民乐团创造的不仅是一场音乐会,更是用声学密码编写的文化操作系统。当最后一个泛音消逝在时空曲率中,每位观众都成为了携带文化基因的量子比特,将在各自的时空维度继续这场延续千年的诗性运算。正如那轮永不西沉的江月,真正的文化传承从不在复刻中停滞,而是在解构与重构的永恒震荡中,迸发超越时空的文明曙光。