7月22日,京东旗下“七鲜小厨”外卖自营门店正式营业,标志着京东在外卖赛道的布局进入实质落地阶段。这个被刘强东称为“与美团完全不同的商业模式”的新业务,能否打破外卖行业长期存在的“平台抽佣、商户压本、骑手内卷”闭环?又能否在巨头环伺的市场中撕开一道裂缝?

一、行业困局:补贴大战下的“多输”困局

中国外卖行业历经17年发展,早已陷入“三方承压”的恶性循环:平台依赖抽佣维持流量,商家为保利润压缩成本,骑手在高强度竞争中“疲于奔命”,消费者则陷入“低价但体验差”的尴尬。今年2月开启的“外卖大战”更将这一矛盾推向顶点——尽管平台宣称“反内卷”,但“0元购”“满18减18”等非理性补贴仍甚嚣尘上。

从用户端看,投诉平台上“两小时等不到外卖”“餐品漏发错送”的吐槽屡见不鲜;商家端,有中小餐饮老板坦言“订单量涨了30%,但食材、包装、平台抽佣成本涨了50%,利润反而薄了”;骑手群体更成为直接受害者,高强度接单导致超时罚款、交通事故频发,“像上了发条的机器”成为普遍自嘲。甚至连保洁阿姨都忍不住感慨:“垃圾桶里堆满的剩菜剩饭,够喂饱半个小区的流浪猫。”

行业急需一场“价值革命”,而非停留在“烧钱补贴”的低水平竞争。这正是京东入局的背景——当美团提出“从补贴驱动转向价值创造”、淘宝闪购宣布“500亿直补”时,京东选择了一条更彻底的路:重构供应链。

二、京东破局:用供应链重塑“人货场”

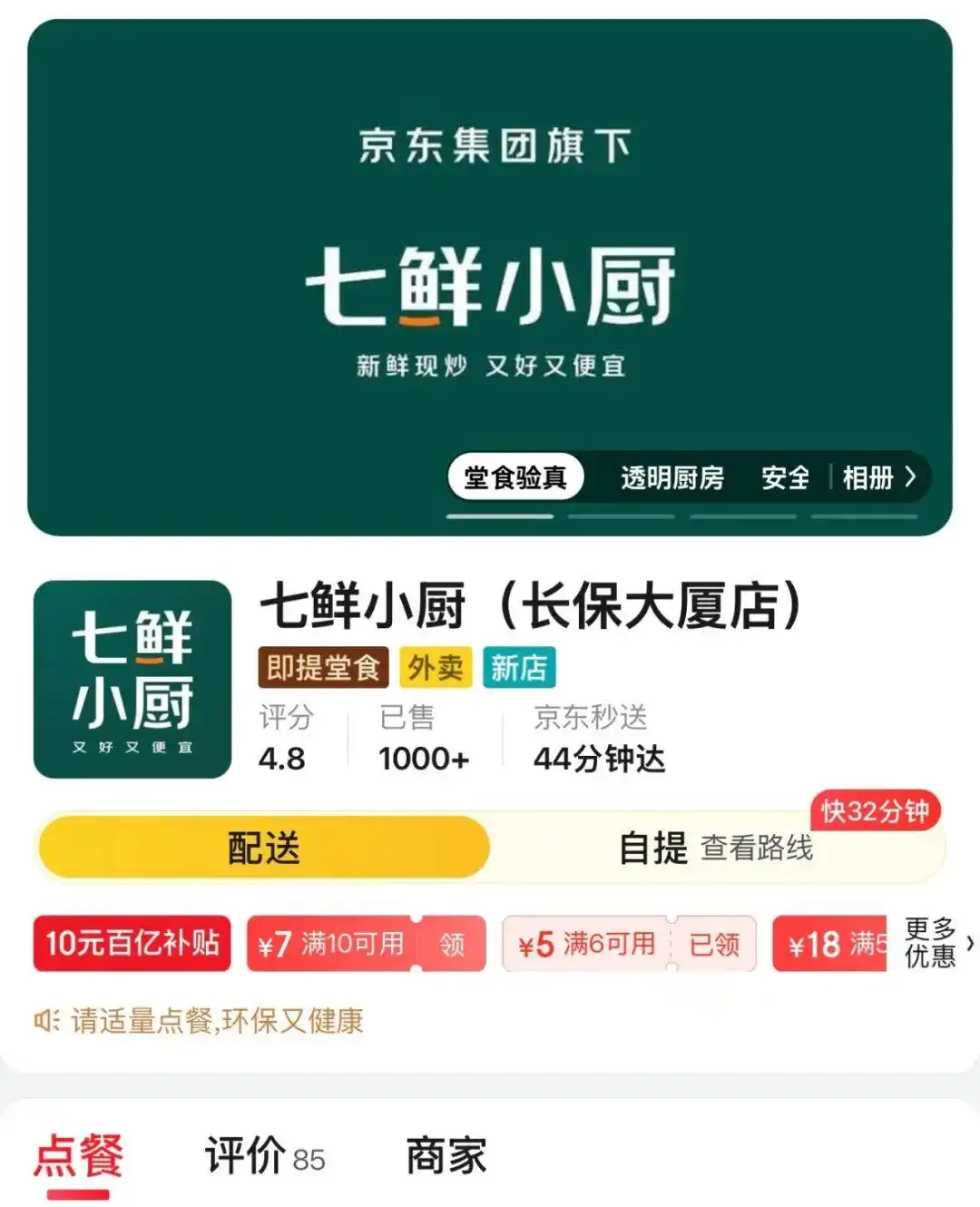

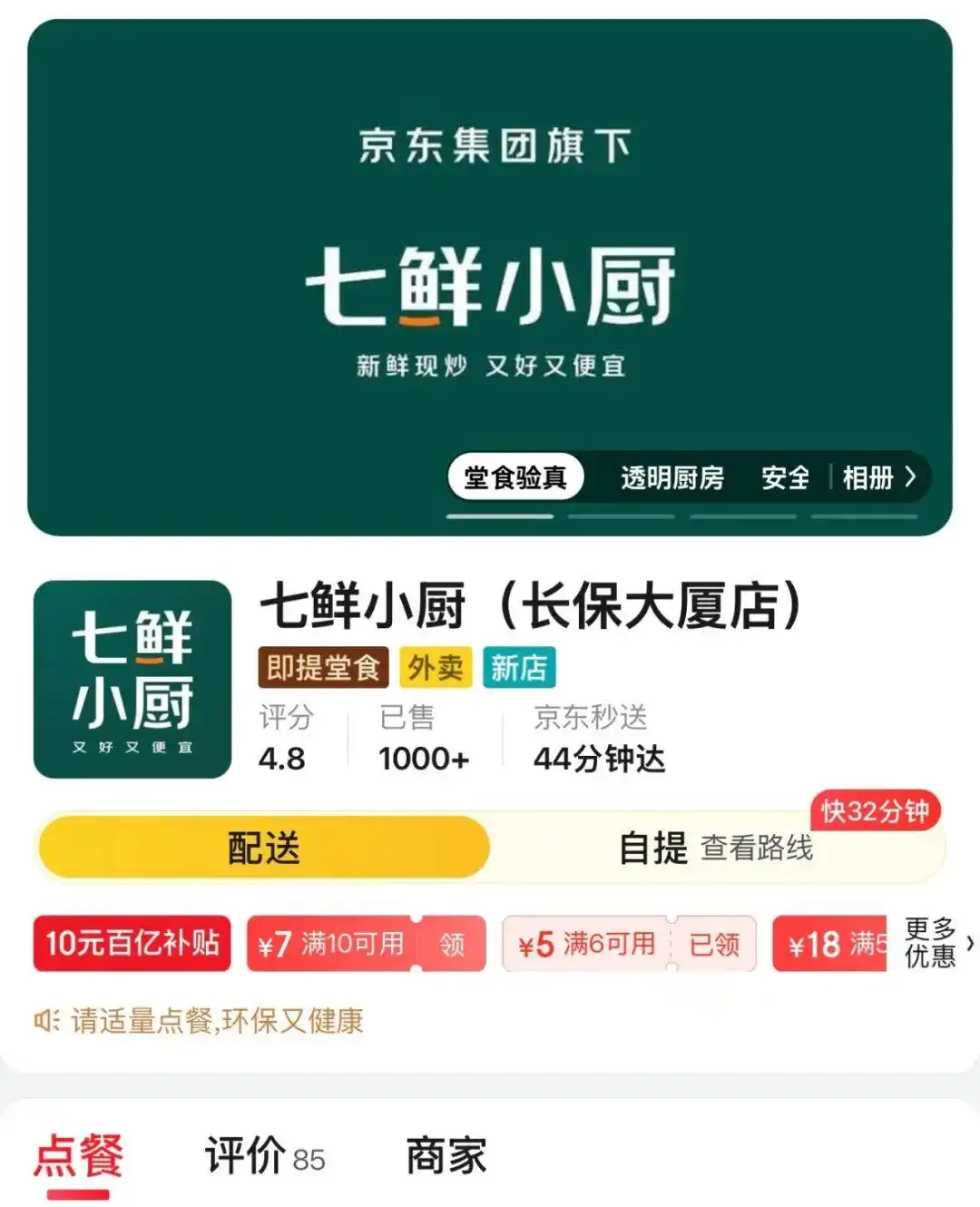

7月22日正式营业的“七鲜小厨”,被定义为“合营品质餐饮制作平台”。其核心模式是:招募全国有口碑的餐饮品牌或个体厨师作为“菜品合伙人”,由七鲜小厨统一负责开店、食材供应、标准化制作,甚至联合研发菜品,最终将这些“招牌菜”通过外卖和线下自提的形式卖向全国。

这一模式的创新性在于“轻资产”与“重供应链”的结合。一方面,京东不直接运营餐厅,而是通过“保底分成+销售分成”的模式与合伙人绑定——每道入选菜品可获得100万元保底收益,后续销售还能持续分成,既降低了商家的试错成本,又保证了双方的利益一致性;另一方面,京东将自身在电商领域积累的供应链优势(采购、仓储、物流)移植到餐饮领域,试图通过规模化采购压缩食材成本,通过标准化流程提升出餐效率,通过全链路品控解决食品安全痛点。

市场反馈印证了模式的初期吸引力:七鲜小厨官宣首日,合伙人招募报名量突破2万份,嘉和一品、朴大叔拌饭等连锁品牌已率先入驻。其定价策略(10-30元/餐,用券后10余元)精准瞄准“刚需外卖”市场,试图用“品质+实惠”的组合拳抢占用户心智。

三、现实考题:从“理想模型”到“落地挑战”

然而,理想的丰满难掩现实的骨感。尽管七鲜小厨上线首周订单量已破千,但用户评论中仍暴露了诸多问题:“牛肉炒饭做了一个半小时”“发错菜品联系不上客服”“缺斤少两”……这些传统外卖的“老大难”问题,并未因供应链升级而彻底消失。

更深层的挑战在于市场验证。七鲜小厨的核心逻辑是“帮助合伙人从‘幽灵外卖’‘黑外卖’手中抢回生意”,但如何证明其模式能为商家带来增量而非与原有门店“左右手互搏”?目前宣称的“不做存量生意”能否真正落地?此外,全国化扩张对供应链的考验极大——不同地区的食材供应、口味偏好差异,可能导致标准化流程“水土不服”。

老牌平台的应对同样值得关注。美团近期提出“3年投建1200家‘浣熊食堂’”,并推动头部品牌开设“卫星店”;饿了么虽未明确跟进,但通过与抖音等平台合作探索新流量入口。这些动作表明,外卖行业的竞争已从“补贴战”转向“生态战”,京东需要在供应链、用户粘性、商家赋能等维度构建差异化壁垒。

四、未来展望:外卖需要“价值共生”的新范式

无论结果如何,七鲜小厨的出现为外卖行业注入了一股“创新活水”。它试图回答一个行业难题:外卖能否同时满足“消费者要品质、商家要利润、平台要增长、骑手要尊严”的多方诉求?

这需要京东在三个层面持续发力:一是供应链的深度整合,确保食材成本、出餐效率、品控标准的稳定;二是商业模式的动态优化,平衡“保底分成”与“增量激励”,避免合伙人的短期逐利行为;三是用户体验的精细化运营,从配送时效、餐品准确性到客服响应,每一个细节都关乎模式能否走远。

更宏观的视角下,外卖行业的“反内卷”需要政策引导、平台自律与市场创新的协同。市场监管总局近期约谈三大平台,强调“理性竞争”“多方共赢”,正是为行业划定底线。京东的尝试若能成功,或将为行业提供一个“价值创造”的样本——不是靠补贴“输血”,而是靠供应链效率“造血”,最终实现消费者、商家、平台、骑手的“共生共荣”。

从“七鲜小厨”的初啼到行业格局的重塑,这场实验才刚刚开始。它能否成为外卖行业的“现代童话”?答案或许藏在下一个订单的配送时效里,在合伙人的财务报表里,更在消费者每一次打开外卖App的选择里。