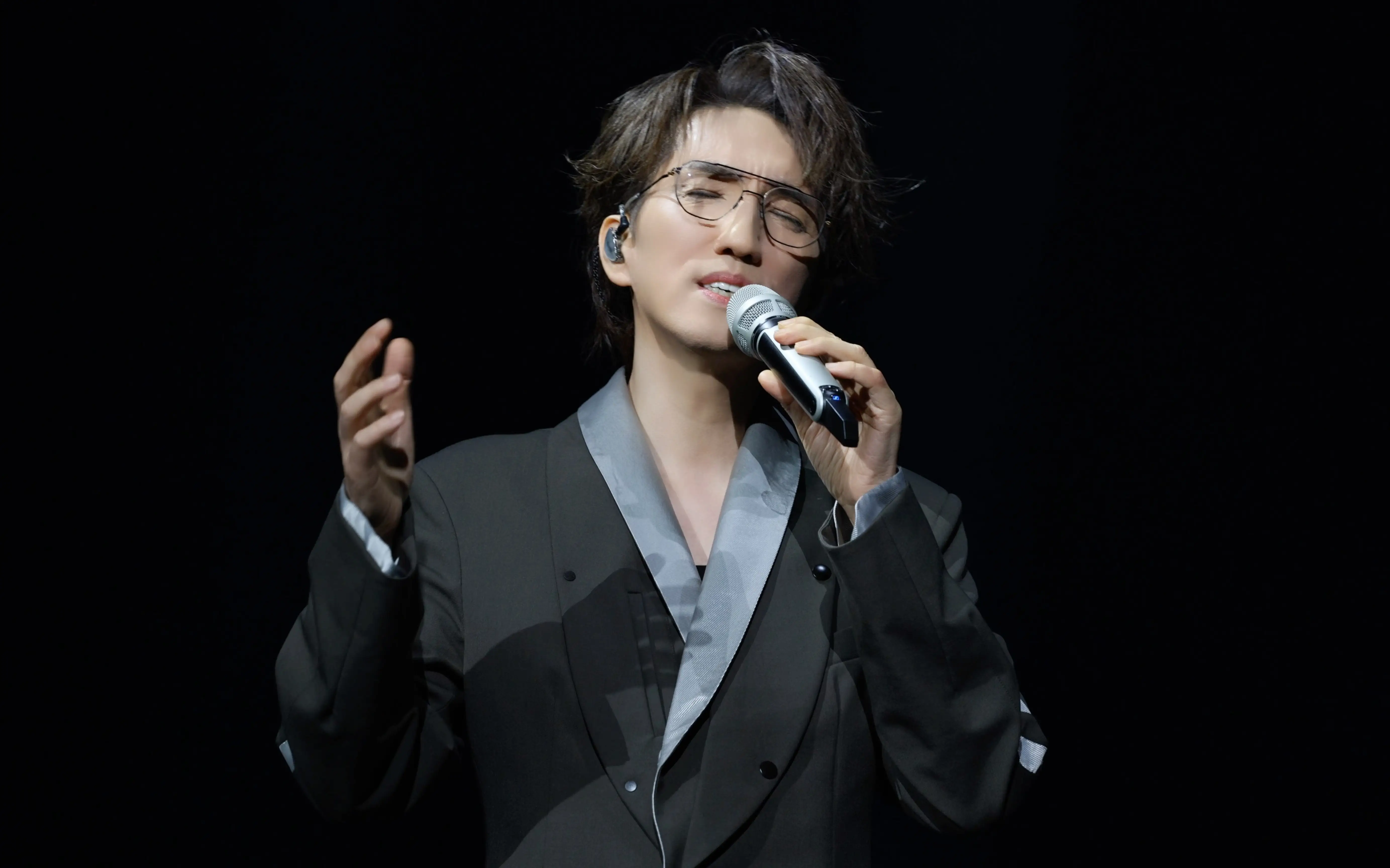

《歌手2025》首发阵容揭晓,57岁的林志炫以"直播真唱"宣言掀起舆论海啸。这位曾用《单身情歌》《没离开过》征服华语乐坛的"铁肺歌者",时隔八年再度归来,却将战火引向行业沉疴——当全民陷入百万调音构筑的听觉幻境时,他选择用直播镜头剖开音乐工业的脓疮。

一、修音狂欢下的行业癌变

当代音综早已沦为数字技术的狂欢场。某档S+级竞演综艺的后期制作流程表显示,平均每首歌曲要经历三次全曲修音、五次段落修补,甚至建立独立"声音美容小组"。某顶流歌手巡演视频流出后,网友发现其现场走音片段与播出版本判若两人,评论区戏称"这是AI生成的平行宇宙"。更荒诞的是,某颁奖礼提前半年录制"完美车祸现场",只为制造话题热度。

这种畸形生态催生出黑色产业链:顶级调音师时薪飙升至8000元,某档综艺单集修音成本突破百万。当技术可以抹平一切瑕疵时,真实的声音反而成了奢侈品。正如乐评人耳帝所言:"我们现在听到的流行音乐,都是经过美颜滤镜的赛博格版本。"

二、三十年孤勇者的艺术长征

林志炫的坚持始于199X年的《单身情歌》时期。当时唱片公司强令修音,他坚持保留换气声:"那是歌者生命的律动。"20XX年《我是歌手》后台,他与导演组因修音问题爆发激烈争执,最终节目组妥协采用"部分修音"方案。在短视频时代,当同行沉迷AI换声技术时,他却反其道而行之——在直播间故意放大喉结震颤,将生理局限升华为艺术表达。

这种近乎偏执的坚守,实则是场静默的抗争。数据显示,20XX年华语乐坛修音成本同比激增40%,而同期真实Live演出票房增长仅8%。当资本与技术共谋制造完美幻象时,林志炫像手持长矛的堂吉诃德,用ONE TAKE对抗工业化生产。

三、直播现场的颠覆性实验

《歌手2025》首期直播中,林志炫以未修音状态演唱《没离开过》。镜头扫过他额间汗珠,捕捉到细微的走音瞬间,却意外引发现象级传播。B站二创视频播放量突破3000万,弹幕刷屏"这才是活着的声音"。更惊人的是,其ONE TAKE演唱会门票3秒售罄,黄牛价炒至3万元——这印证了乐评人梁欢的预言:"当技术无限趋近完美时,真实反而成为最稀缺的审美体验。"

这场直播实验颠覆了行业认知。某音乐平台数据显示,林志炫直播片段带动平台真唱歌曲搜索量暴涨210%,而同期修音教程点击率暴跌45%。正如他在纪录片中所言:"修音能修正音准,但修不掉艺术的灵魂。"

四、观众觉醒与市场转向

林志炫的回归引发链式反应。某高校音乐系将他的直播片段列为教学案例,分析"真实声场与情感传递"的关系;音乐院校招生简章新增"真唱能力考核";甚至某国际音频设备厂商推出"真实还原度"检测指标。更值得关注的是,某短视频平台上线"原声挑战赛",三天内吸引超百万素人参与。

这场变革背后是观众的集体觉醒。当AI歌手攻占榜单、虚拟偶像收割流量时,大众开始怀念那个会紧张、会失误却充满生命力的演唱时代。正如豆瓣热评所言:"我们听的不是完美音符,而是歌者与命运搏斗的心跳。"

五、未来乐坛的十字路口

林志炫的坚持正在重塑行业生态。某音乐综艺制作人透露,20XX年新签约艺人必须通过"真唱考核";多家经纪公司开始重建声乐训练体系;甚至出现专门培养"无修音歌手"的培训机构。但阻力依然存在——某平台高管坦言:"完全放弃修音意味着承担商业风险,这是行业转型的阵痛期。"

在这场真实与虚幻的博弈中,林志炫像一柄锋利的手术刀,剖开华语乐坛的虚假繁荣。他的ONE TAKE不仅是演唱方式,更是一种价值宣言:当技术可以制造完美时,我们更需要守护人性的温度。

结语:

在《歌手2025》的舞台上,林志炫的走音可能成为热搜话题,但他捍卫的音乐尊严注定载入史册。这不仅是个人的艺术坚持,更是整个时代对真实的渴求。当虚拟与现实激烈碰撞时,或许正如他长文所言:"舞台可以谢幕,但音乐的尊严永不降调。"这场始于直播间的革命,终将在华语乐坛掀起惊涛骇浪。