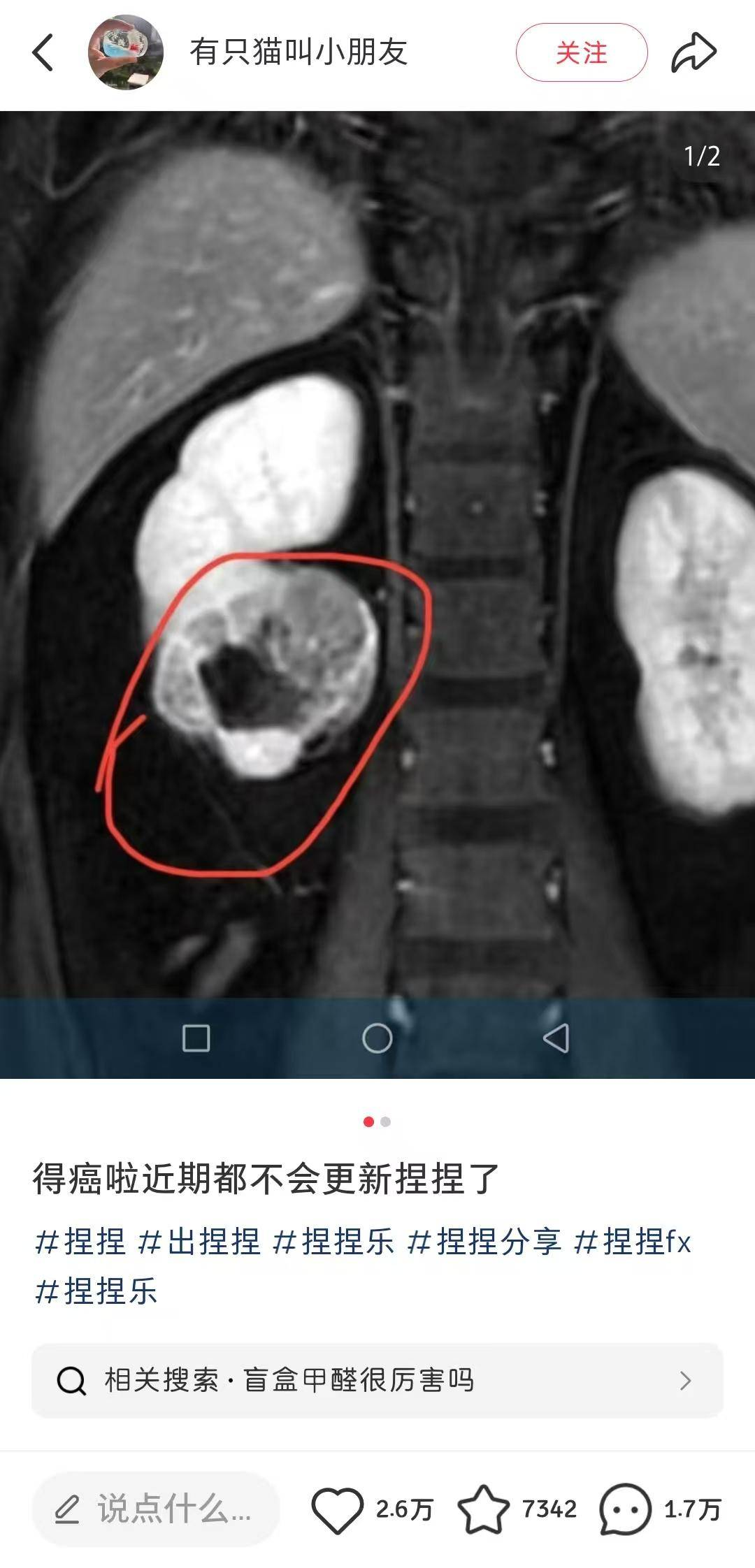

近日,一位名为"有只猫叫小朋友"的捏捏博主在社交平台自曝罹患肾癌,宣布退圈休养。她公开了医院诊断报告,显示右肾下极存在占位性病变,疑似肾细胞癌。尽管目前尚无法直接证明癌症与捏捏制作有关,但这一事件再次将近年来饱受争议的捏捏玩具推上风口浪尖。

从解压神器到健康隐患:捏捏玩具的"两面性"

捏捏玩具因其独特的慢回弹特性和治愈感,成为年轻人缓解压力的热门选择。这类玩具多以硅胶、TPR(热塑性橡胶)或软胶为原料,部分手工款还会添加色素、胶水等辅料,成品通常密封在PVC塑料袋中出售。其可爱的造型和捏揉时的解压体验,使其在社交平台上迅速走红,催生出大量个人手作商家。

然而,自去年起,多位捏捏博主和卖家陆续曝出健康问题:有人频繁咳嗽、咳血,有人皮肤过敏、免疫力下降,甚至有人因长期接触制作材料疑似中毒。一位店主坦言:"一做订单就嗓子干痛,后来咳血才去医院检查,发现肺部异常。"另一位卖家表示:"眼睛痛、身上起红疹,体检血常规异常,只能关店保命。"这些案例让"捏捏致病"的猜测甚嚣尘上。

甲醛超标成"罪魁祸首"?检测数据触目惊心

随着事件发酵,甲醛成为舆论关注的焦点。捏捏玩具的制作和包装环节存在诸多隐患:

- PVC塑料袋加热密封释放有毒气体:家庭作坊常用直板夹加热封口,导致PVC中的增塑剂和邻苯二甲酸盐挥发,长期吸入可能危害呼吸系统和免疫系统。

- 胶水等辅料含甲醛:复杂装饰的捏捏常使用廉价胶水,而甲醛正是胶水的主要成分之一,长期接触可能诱发癌症或慢性疾病。

- 劣质原料泛滥:部分商家为降低成本,使用非食品级硅胶或回收塑料,进一步加剧化学物质泄漏风险。

去年9月,测评博主"老爸测评"对8款热销捏捏进行检测,发现6款甲醛严重超标(最高超国标46倍),TVOC(总挥发性有机物)全部超标,部分邻苯二甲酸盐也远超安全限值。更早的2020年,广州市消委会测试37款解压玩具,超七成不达标。这些数据揭示了捏捏市场的混乱现状。

行业乱象与监管缺失:谁来守护消费者安全?

尽管风险频发,捏捏玩具市场仍缺乏有效监管:

- 生产标准模糊:多数手工作坊无正规资质,原料来源不明,生产工艺不规范。

- 检测体系缺位:目前国内对解压玩具的化学安全性尚无专项标准,甲醛等有害物质检测依赖第三方机构自发行动。

- 维权困难:消费者购买后若出现健康问题,往往难以追溯责任,商家常以"个体差异"推诿。

江苏省消保委曾呼吁消费者选择正规渠道购买,并提醒商家标注生产信息。但现实中,社交平台上的手作卖家大多仅靠口碑营销,产品信息透明度极低。

反思与呼吁:解压不能以健康为代价

捏捏玩具的流行反映了现代人对减压产品的需求,但其安全隐患不容忽视。行业亟需建立以下机制:

- 严格生产规范:要求商家使用食品级材料,禁止在密闭空间加热密封PVC制品。

- 强制检测与认证:参照儿童玩具标准,对甲醛、邻苯二甲酸盐等指标设限,并推行强制认证。

- 平台责任强化:社交平台应加强内容审核,对宣称"手工自制"的商家进行资质核查,明确风险提示。

对于消费者而言,应警惕低价劣质捏捏,优先选择有资质的品牌产品,并保持通风环境制作或使用。健康永远比解压更重要——若一款玩具让人付出健康的代价,再多的治愈感也毫无意义。