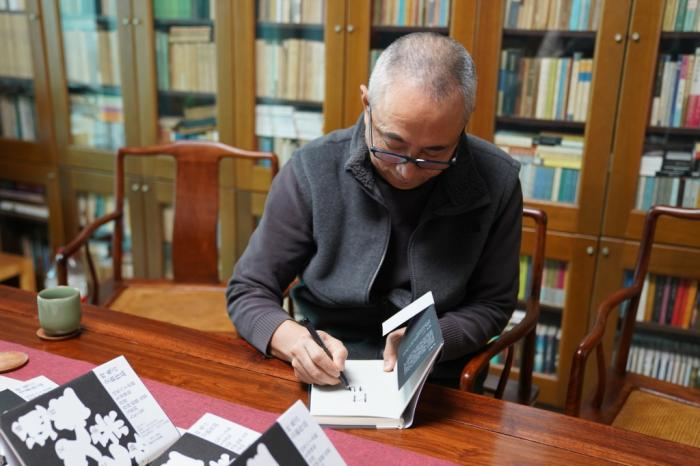

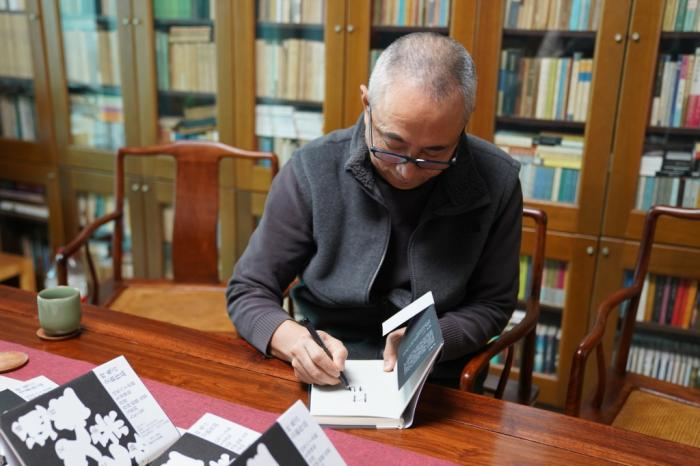

"没有新鲜感的写作没什么意思。"叶兆言的这句话道出了一个作家最本真的创作态度。这位年逾古稀仍笔耕不辍的文坛宿将,在新作《通往父亲之路》中再次展现了突破自我的勇气。这部以父子关系为切入点的小说,表面上讲述的是一个家庭故事,实则蕴含着作家对文学本质的深刻思考——写作不是重复已有的模式,而是不断寻找新的表达可能。

《通往父亲之路》延续了叶兆言一贯的现实主义风格,却又不落窠臼。小说主人公张左与父亲张希夷之间那种若即若离的关系,折射出中国式父子的普遍困境。叶兆言没有刻意渲染这种隔阂,而是通过细腻的生活细节,让读者感受到那种"越走越远"的微妙情感。特别值得注意的是,书中张左与外公魏仁的精神联系反而更为紧密,这种安排打破了传统父子关系的叙事框架,呈现出更为复杂的人性图景。叶兆言坦言,他只是"写到了几组不同类型的父子关系",每组都有其存在的合理性。这种创作态度体现了他对生活复杂性的尊重——文学不是非黑即白的道德判断,而是对人性多面性的忠实记录。

在创作方法上,叶兆言展现出惊人的灵活性。他将中篇小说比作"两小时讲完的故事",强调叙事节奏的重要性。这种电影化的思维方式,使他的作品既有小说的深度,又具备影视作品的紧凑感。当被问及写作初衷时,叶兆言的回答朴素而真诚:"想向'父辈'致敬。"这种看似简单的创作动机背后,是一位作家对时代记忆的珍视。他希望通过文字搭建一座桥梁,让经历过相似岁月的人找到共鸣,也让年轻一代了解父辈的生活。这种代际沟通的尝试,正是文学最珍贵的社会功能之一。

叶兆言的创作哲学中最引人深思的是他对"新鲜感"的执着追求。从早期的"夜泊秦淮"系列到如今的《通往父亲之路》,他始终在尝试与以往作品有所不同。这种创新精神在当代文坛尤为珍贵。当下许多作家陷入套路化写作的泥潭,重复自己或他人的成功模式,而叶兆言却始终保持创作的警觉性。他认为写作"很简单,就是让它千方百计更接近读者,更有趣一点"。这种以读者为中心的创作观,并非媚俗的妥协,而是对文学本质的深刻理解——文学的生命力在于与读者的对话。

《通往父亲之路》中那些源自生活经历的细节,如房产纠纷等,赋予了虚构作品真实质感。叶兆言无意将这些生活片段戏剧化,而是自然地融入叙事,创造出一种独特的文学真实。这种创作手法体现了他对现实主义传统的继承与创新——既扎根于生活土壤,又不拘泥于生活表象。当作家被问及写作过程时,他笑称"最后几经周折",轻描淡写地掩盖了创作背后的艰辛。事实上,每一部作品的诞生都是作家与自我、与生活的漫长对话,是无数次修改与推翻的重生过程。

在文学日益边缘化的今天,叶兆言的创作态度具有启示意义。他拒绝重复自己,不断探索新的表达方式;他尊重生活复杂性,不急于给出简单答案;他重视读者体验,又不失艺术追求。这种平衡的艺术智慧,使他的作品既能引发知识分子的思考,又能打动普通读者的心。《通往父亲之路》中那条漫长而曲折的"通往父亲之路",何尝不是每一位作家都要面对的精神旅程?在这条路上,叶兆言用他的文字告诉我们:真正的写作永远是一场与自我的对话,一场永不停息的自我超越。

当被问及对年轻作家的建议时,叶兆言或许会这样说:保持好奇心,敢于不同,永远为新鲜感而写作。因为在这个意义上,每一位作家都是永远的学生,而文学本身,则是一场没有终点的精神探险。