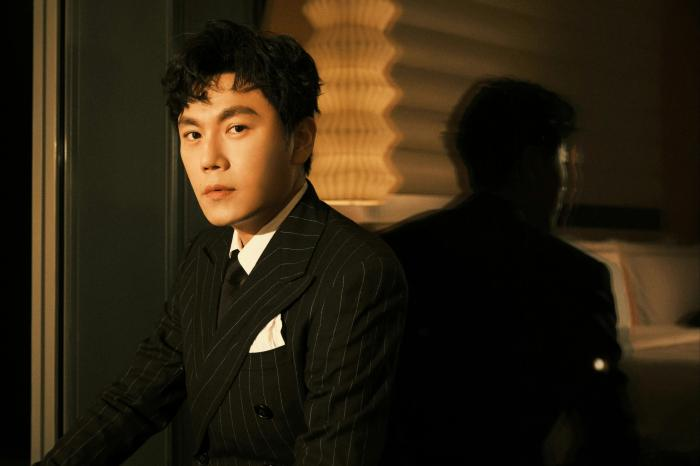

横店影视城的梅雨季,秦昊蹲在《大博弈》片场的塑料棚下,指尖摩挲着孙和平的"祖传耗子药"道具瓶。雨水顺着棚布缝隙滴落,在瓶身划出蜿蜒水痕,恰似剧中北方机械厂在时代浪潮中的沉浮轨迹。这个曾以《隐秘的角落》中"张东升"令人脊背发凉的演员,此刻正将国企改革史诗浇筑进市井喜剧的模具。

耗子药哲学:市井智慧与改革野心的化学反应

开机首日的谈判戏,秦昊即兴加入嗅闻耗子药的动作——食指轻弹瓶身,鼻翼翕动间,精明商人的草莽气与知识分子的书卷气奇妙交融。这种微观表演的炼金术,源自他三个月深入长三角老工业基地的田野调查。在某濒临破产的农机厂,他目睹副厂长亲自演示改良版捕鼠器,那个佝偻背影成为孙和平"三步倒"桥段的精神底片。

"耗子药不是噱头,是时代夹缝里的生存智慧。"秦昊在导演工作本上批注:90年代末的国企干部,既要守住计划经济的老柜台,又得蹚出市场经济的新路子。剧中孙和平与杜源饰演的老书记"抢公章"的即兴戏码,正是这种新旧碰撞的戏剧化呈现——两代人的角力在公文包拉扯中迸发出荒诞的真实。

表演炼金术:从文艺胶片到现实主义的淬火

北京798艺术区的某个深夜,秦昊在行为艺术展《虚焦》前驻足良久。装置中模糊的人像与他塑造的角色形成互文:从娄烨镜头里潮湿的文艺青年,到《亲爱的小孩》中疲惫的市井父亲,每个清晰的角色背后,都是对前一个"自我"的虚焦处理。

《大博弈》的剧本围读会上,秦昊提出"去精英化"表演方案。他刻意保留孙和平西装肘部的磨损痕迹,设计出开会时下意识转笔的小动作,甚至要求化妆师保留角色熬夜后的眼袋。"国企改革不是西装革履的演讲,而是沾着机油味的实战。"这种细节执念,让孙和平的办公室斗争戏份充满车间主任式的粗粝感。

时机的馈赠:四十不惑的表演辩证法

在长三角某老厂区档案馆,秦昊翻到1998年的职工代表大会记录。发黄的纸页上,某位副厂长关于"技术入股"的激进提案被红笔划满批注。这个发现成为孙和平"蛇吞象"并购戏码的历史注脚,也让秦昊顿悟:"二十岁的我演不出这种时代重压下的孤勇,就像十年前的孙和平不会理解张东升的阴郁。"

与老戏骨杜源的对手戏,秦昊采用了"代际对话"的表演策略。当杜源颤巍巍掏出珍藏的厂徽,秦昊设计的孙和平没有即刻接过,而是用拇指摩挲茶杯边缘——新老交替的犹疑与决绝,在陶瓷与金属的摩擦声中悄然流淌。这场即兴表演后被杜源赞叹:"他在用器物说话,这是时间给演员的礼物。"

虚焦与实像:在舒适区边缘游走的艺术叛徒

上海电影节后台,秦昊对记者展示手机里的科幻小说书单。当人们以为他将深耕现实题材时,他正悄悄筹备某太空歌剧项目的角色研究。"演员不该被类型禁锢,就像孙和平不能困在机械厂。"这种"艺术叛徒"式的突围,在他职业生涯中不断重演:从文艺片宠儿到悬疑剧标杆,再到国企改革剧男主,每次转型都是对前一个"成功模板"的爆破。

在中央戏剧学院的讲座上,秦昊将表演比喻为"虚焦实验":"好角色就像显影液里的相纸,需要不断调整显影时间——《春风沉醉的夜晚》需要三秒,《隐秘的角落》要五秒,《大博弈》则要七秒。"这种对曝光时机的精准把控,让他在不同质感的作品中始终保有新鲜切口。

杀青那日,秦昊将孙和平的工牌悄悄塞进耗子药道具瓶。这个充满隐喻的动作,恰似他二十三年演艺生涯的缩影——在每个角色容器中封存时代切片,等待观众开启时的化学反应。当影视城的夕阳将道具瓶染成琥珀色,我们仿佛看见无数个秦昊在平行时空里持续实验:既是表演的炼金术士,也是永远在途的艺术叛徒。