2025年5月的一个凌晨,福建泉州某小区的监控录像记录下一个令人心碎的画面:一个瘦小的身影从高楼一跃而下,在夜色中划出一道绝望的弧线。这个年仅9岁的孩子名叫朱宏鑫,是围棋界公认的天才少年,却在人生最灿烂的时刻选择了终结自己的生命。当人们整理他遗物时发现,手机里还停留在围棋对战界面——这个孩子临终前半小时仍在默默训练,仿佛要用最后一丝力气证明自己的价值。

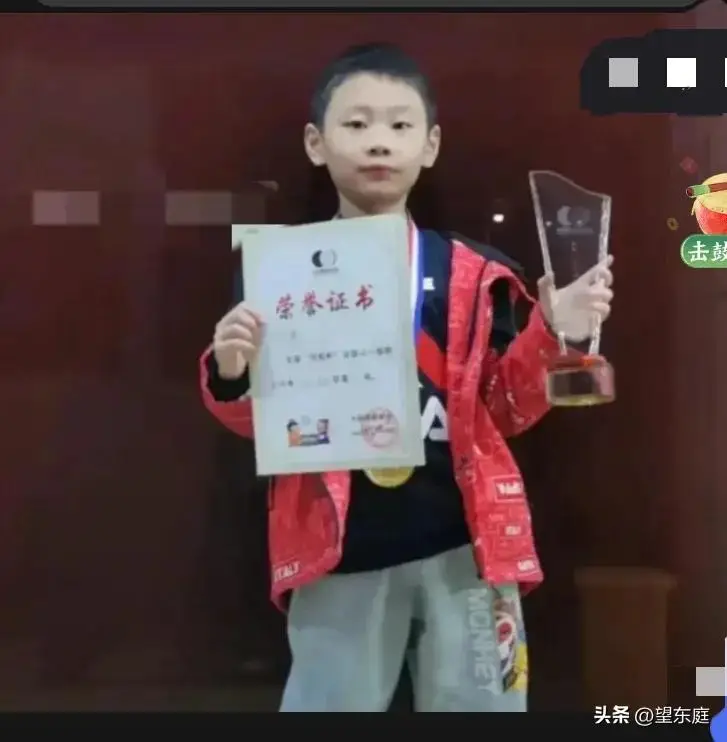

朱宏鑫的故事始于一颗被过早发现的围棋明珠。2016年出生于普通家庭的他,7岁时便展现出惊人的棋才,在少儿组比赛中一举夺魁。当地棋院老师回忆:"那孩子下棋时眼睛特别亮,落子如电,完全不像这个年龄的孩子。"很快,"围棋神童"的名声传遍福建,各种比赛邀约纷至沓来。然而没人注意到,这个戴着黑框眼镜的小男孩,每次比赛后都会偷偷揉搓淤青的手臂——那是父亲"特训"留下的印记。

朱家的暴力传统由来已久。朱宏鑫的父亲经历过两段失败的婚姻,都以家暴收场。与第一任妻子离婚后,他迎娶了朱宏鑫的母亲,却将暴戾延续到了新家庭。邻居们常听到朱家传来摔东西和哭喊声,有次甚至看到父亲当街揪着妻子的头发殴打。但最令人心寒的是,当朱宏鑫出生后,这个暴力的循环又套在了孩子身上。"他爸觉得孩子是他的私有财产,必须按照他的标准成长。"一位知情者透露。

在朱宏鑫的世界里,围棋既是天赋也是枷锁。父亲将他视为延续自己未竟梦想的工具,制定了严苛的训练计划:每天清晨5点起床打谱,晚上研究棋局到深夜,周末参加各种比赛。村里小卖部的老板记得:"这孩子总是一手拿着面包,一手捧着棋书,边走边看。"而任何达不到父亲要求的时刻,等待他的就是拳脚相加。一次省级比赛失利后,朱宏鑫被父亲当众踹倒在地,膝盖上的伤口半个月才愈合。

更残忍的是情感的剥夺。朱宏鑫的母亲在他婴儿时期就被暴力逼走,从此这个孩子再也没见过母亲。父亲不仅禁止他打听母亲下落,还编造谎言:"你妈不要你了。"心理专家分析:"这种情感虐待比身体暴力更致命,它摧毁的是孩子对爱的基本信任。"朱宏鑫曾在日记本上歪歪扭扭地写着:"妈妈在哪里?我是不是做错了什么?"但这些稚嫩的疑问从未得到回答。

2025年5月的"伟星杯"围棋大赛成为压垮骆驼的最后一根稻草。虽然朱宏鑫取得了中等名次,但父亲认为"浪费了天赋",在颁奖现场就对他破口大骂。回家后,暴力升级为持续两小时的殴打,邻居听到孩子的哭喊声持续到深夜。第二天清晨,人们发现朱宏鑫冰冷的尸体时,他的围棋账号还保持着在线状态——那个虚拟棋盘成了他最后的避难所。

悲剧发生后,朱父被警方控制。调查发现,这个男人不仅对儿子实施暴力,还长期虐待妻子(前妻)。心理学家指出:"这种家庭往往存在'暴力代际传递',施暴者自己可能也曾是受害者。"令人唏嘘的是,朱宏鑫生前曾多次获得比赛奖金,这些钱全被父亲收走用于"培养费用",而孩子连一件新衣服都舍不得买。

朱宏鑫的故事像一面镜子,照出了许多社会病灶:畸形的成功观、情感教育的缺失、对儿童权益的漠视。在围棋界,类似案例并非孤例——去年某国际象棋神童因不堪重负离家出走;前年一位钢琴天才因父亲逼迫练琴过度导致精神崩溃。这些悲剧都在追问同一个问题:当我们在孩子身上寄托过高期望时,是否正在剥夺他们作为"人"的基本权利?

如今,朱宏鑫的墓碑上刻着他生前最喜欢的围棋术语"气眼"。这个象征生命力的词汇,成了对他短暂生命的残酷反讽。他的故事提醒我们:每个孩子都是一颗独特的星辰,需要的是呵护而非压榨,是理解而非控制。当我们将自己的梦想强加给孩子时,或许应该先问问自己:我们是在培养一个完整的人,还是在制造一个满足虚荣的工具?

在朱宏鑫最后使用的围棋APP里,有一条未发送的消息:"今天又输了一盘,爸爸会生气吗?"这条永远停留在草稿箱的信息,成了这个天才少年留给世界最后的叹息。