在浙江温州某小区,一位母亲因女儿未完成作业而持续殴打,最终导致9岁女孩内脏破裂死亡;在山东青岛,一名父亲因儿子游戏充值数百元,用充电线抽打数小时直至孩子肾衰竭离世;而在辽宁沈阳,一位围棋神童因比赛失利遭受父亲皮带抽打、烟头烫臂的折磨,最终选择从高楼一跃而下......这些令人窒息的案例背后,折射出一个残酷的现实:当"教育"被异化为暴力的遮羞布,最需要保护的孩子反而成了父母情绪宣泄的牺牲品。

一、暴力美学的荒诞剧:以爱之名的谋杀

中国传统文化中素有"棍棒底下出孝子"的说法,但现代心理学研究彻底颠覆了这种陈腐观念。美国心理学家马丁·塞利格曼的习得性无助理论表明,长期遭受暴力的孩子会逐渐丧失对生活的掌控感,陷入自我否定的深渊。围棋神童小朱的经历堪称典型案例——父亲将他的每一次输棋都视为家族荣誉的污点,用皮带和烟头"纠正"所谓的错误。这种扭曲的教育方式本质上是一种精神凌迟,最终将天才少年逼向绝路。

更值得警惕的是暴力行为的"合理化"倾向。温州母亲自首时声称"只想管教",青岛父亲庭审辩称"想给他长记性",这些说辞暴露出部分家长将暴力等同于教育的认知偏差。他们混淆了教育目的与手段的关系,把孩子当作实现个人期望的工具而非独立个体。《未成年人保护法》明确规定监护人不得实施家庭暴力,但这些法律条文在某些家庭中形同虚设,成为一纸空文。

二、情绪失控背后的社会病灶

深入分析这些案例可以发现,施暴者的行为往往与自身心理创伤密切相关。杭州那位将围棋少年视为"行走奖杯"的父亲,很可能在童年时期也经历过类似的严苛要求;温州那位因作业问题动手的母亲,或许正承受着职场与家庭的双重压力。心理学中的"代际创伤传递"理论指出,未解决的个人创伤会通过教养方式传递给下一代,形成恶性循环。

当代社会的竞争压力加剧了这种现象。教育内卷背景下,家长们普遍存在"不能输在起跑线上"的焦虑,这种焦虑转化为对孩子的高要求与低容忍度。当孩子达不到预期时,部分家长不是反思教育方法,而是通过暴力来发泄挫败感。青岛父亲长期酗酒的习惯暗示其可能存在酒精依赖问题,这进一步削弱了他的情绪调节能力,使暴力行为成为家常便饭。

三、重建亲子关系的文明之路

要打破这一悲剧循环,首先需要重塑社会对教育的认知。芬兰教育模式证明,尊重儿童天性、注重快乐学习的环境更能激发潜能。围棋大师吴清源的成长经历也印证了这一点——他的父亲给予充分自由,而非强制训练。真正的教育应当是"生命影响生命"的过程,而非单向度的技能灌输。

具体而言,家长需要掌握三项核心能力:

- 情绪管理:当愤怒来袭时,可通过"暂停法"暂时离开现场,待情绪平复后再沟通。研究表明,深呼吸6秒钟能有效降低攻击性反应。

- 非暴力沟通:采用"观察-感受-需要-请求"四步法表达诉求。例如:"看到你输了比赛(观察),我有些担心(感受),因为我希望你能享受过程(需要),下次我们可以一起分析失误吗?(请求)"

- 创伤疗愈:有暴力倾向的家长应主动寻求心理咨询,处理自身未解决的心理问题。许多省市已建立家庭教育指导中心,提供专业支持。

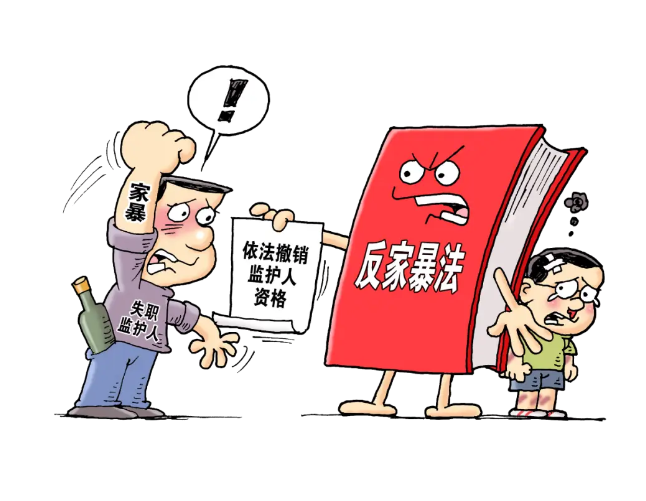

社会层面也需要构建更完善的保护网络。《反家庭暴力法》实施以来,全国已发出数万份人身安全保护令,但执行力度仍需加强。学校应建立强制报告制度,教师发现学生异常情况必须立即上报;社区可以设立儿童庇护所,为受虐儿童提供临时安置场所。

结语:守护纯真的文明底线

每个孩子都是带着无限可能来到人间的天使,他们的啼哭不应被父母的怒吼淹没,他们的伤痕不该被"为你好"的谎言掩盖。当我们看到小朱们从高楼坠落的背影时,看到的不仅是个体的悲剧,更是整个社会文明程度的试金石。

教育的目的从来不是制造完美的工具,而是培养完整的生命。在这个意义上,拒绝暴力不是对孩子的纵容,而是对人性尊严的最高礼赞。让我们记住鲁迅先生的告诫:"小的时候,不把他当人,大了以后也做不了人。"唯有将尊重与爱作为教育的基石,才能真正托起民族的未来。