从东京帝大"问题学生"到京都学派灵魂人物

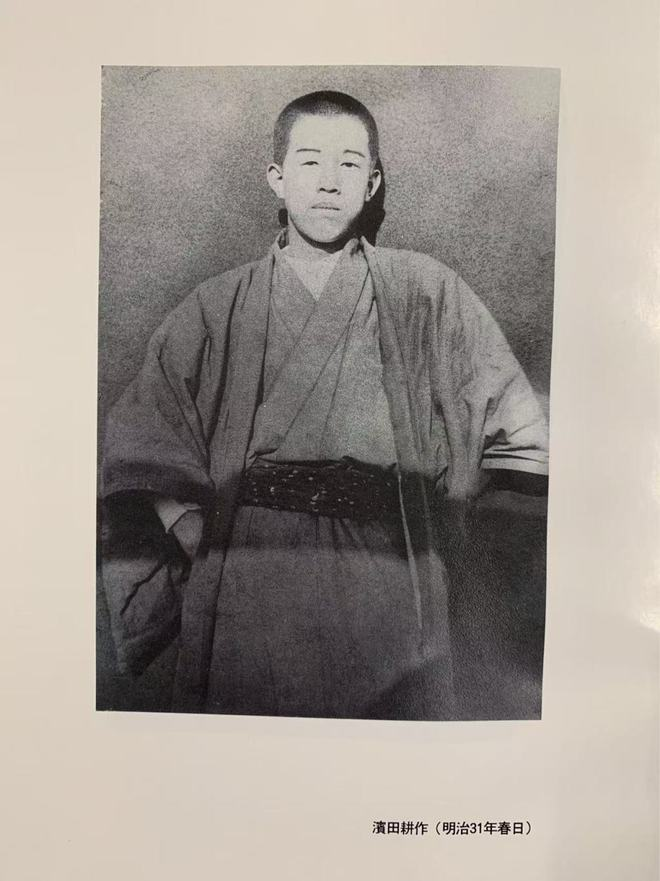

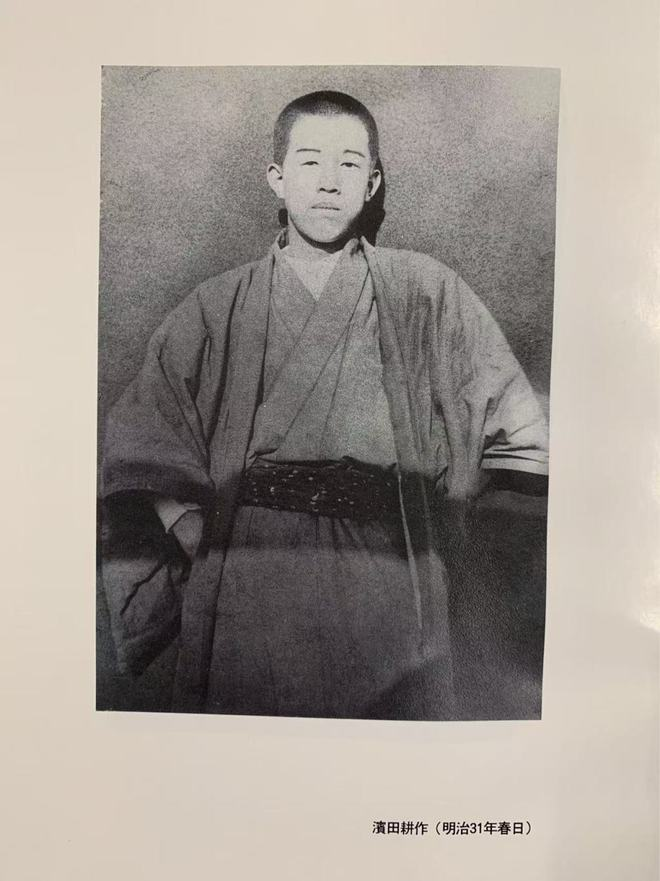

1881年生于大阪武士之家的滨田耕作(号青陵),以反骨精神与学术创见改写了日本考古学史。这位被后世誉为"日本考古学第一人"的学者,生前身后皆享有盛名,其开创的京都帝国大学考古学讲座及其方法论体系,至今仍深刻影响着东亚考古学研究。

【叛逆的学术基因】

滨田的学术生涯始于一系列"不合常规":

- 18岁因在中学体操课为同学鸣不平遭开除,转学后却受坪内逍遥文艺思想熏陶

- 东京帝大时期公开质疑人类学权威坪井正五郎的"阿依努小人传说"理论

- 留学欧洲时拒绝当时主流的德国考据学派,选择英国实证主义方法

这种叛逆性在京都帝大时期转化为学术创新力。1916年归国后,他力排众议在文学部设立考古学讲座,打破东京帝大人类学教研室对考古话语的垄断。其弟子梅原末治回忆:"先生常说'考古不是挖宝,而是解读文明密码',这种理念当时堪称革命。"

【方法论革命】

滨田将英国考古学家皮特里的地层学方法日本化,创立"三维考古记录法":

- 空间维度:要求测绘遗迹的经纬度、海拔及周边地形

- 时间维度:引入欧洲的陶器类型学建立断代标尺

- 人文维度:记录当地口述传说与文献记载

这种严谨方法体现于《京都帝国大学文科大学考古学研究报告》。1917-1943年间出版的16册报告中,滨田团队对乐浪郡遗址(今朝鲜平壤)的发掘记录精确到每件器物的出土倾角,甚至留存了发掘工人的工时记录。日本考古学界评价:"这使考古从古董鉴赏变成了科学。"

【咖啡沙龙与学派养成】

在京大著名的"咖啡考古"沙龙里,滨田展现出另一面:

- 每周四下午开放研究室,与羽田亨(东洋史)、小川琢治(地理学)等跨学科讨论

- 自创"五分钟发言制":每位参与者需在五分钟内阐明观点

- 要求弟子必学素描:"绘图训练能培养观察遗物的显微镜式眼光"

这种开放氛围孕育了"京都学派"的独特气质:考古学家末永雅雄擅长金属器分析,梅原末治专攻青铜器纹饰系统,小林行雄发展出陶器量化统计法——各自成体系却共享方法论根基。

【东亚视野的开拓】

滨田的学术版图远超日本本土:

- 1910年与内藤湖南调查敦煌文书,首提"佛教艺术东渐路线"假说

- 1927年创立东亚考古学会,组织中朝日联合发掘

- 在《通论考古学》中定义考古学为"物质文明比较研究",早于欧美同类理论数十年

其1938年临终前未完成的《东亚文明圈的形成》,试图用考古材料证明"稻作、漆器、青铜礼器三大体系构成了前汉字文化圈"。这个宏大的文明比较框架,至今仍是东亚考古学的核心议题。

正如岩波书店新版《滨田耕作全集》主编角田文卫所言:"先生最珍贵的遗产,不是等身的著作,而是让考古学既保持科学的冷静,又饱含解读文明的热忱。"在京都大学综合博物馆里,滨田当年手绘的乐浪郡遗址草图旁,陈列着用他传授的测绘法完成的良渚古城数字模型——这种跨越百年的方法论对话,或许正是对这位考古学先驱最好的纪念。