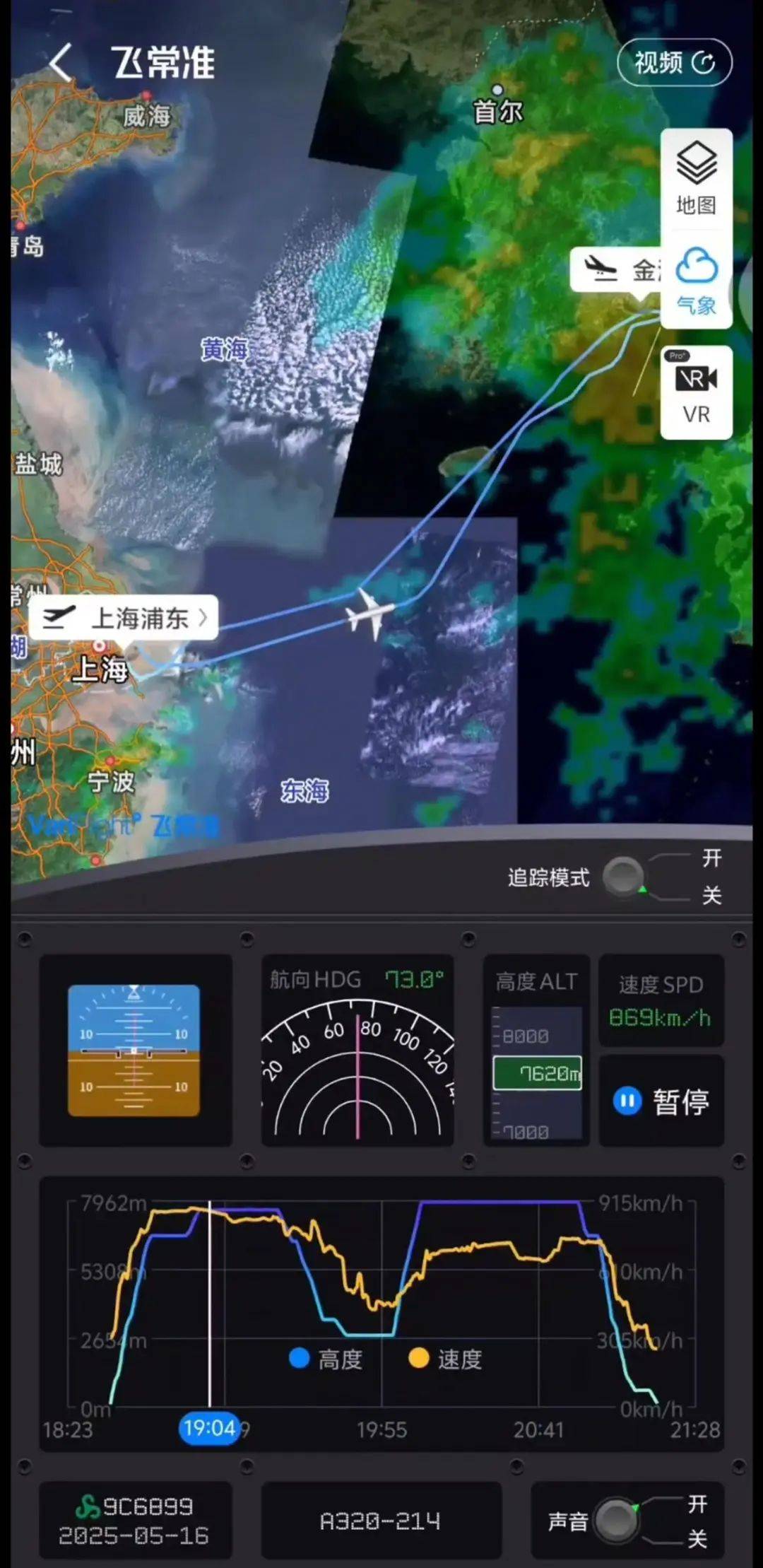

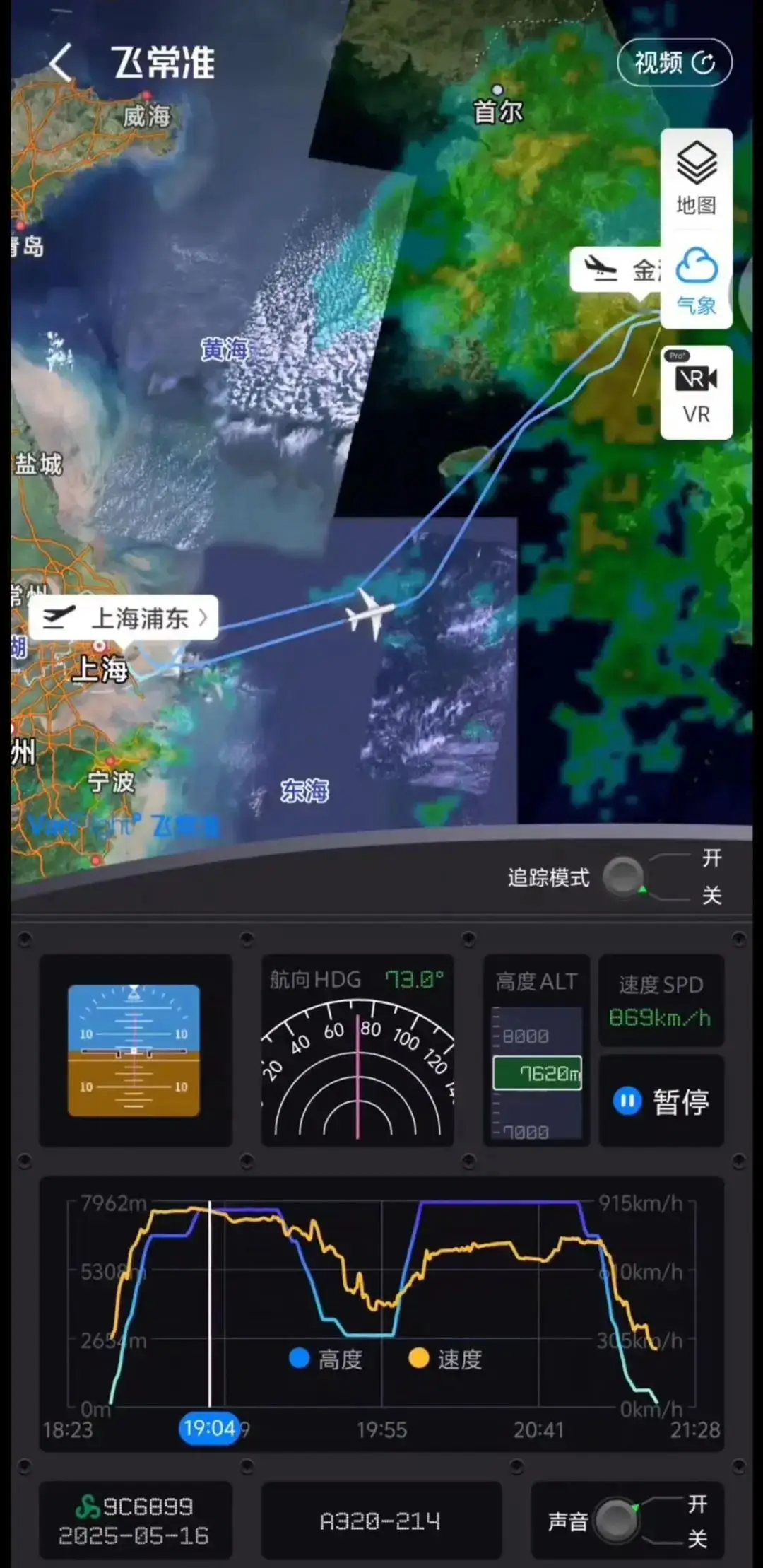

5 月 16 日晚,春秋航空 9C6899 航班因釜山机场暴雨备降上海的事件,如同一面多棱镜,折射出航空运营的复杂性、乘客权益的敏感性以及跨国旅行的脆弱性。当 300 余名乘客在万米高空经历「起飞 - 折返 - 再起飞」的过山车式旅程,这场由天气引发的争议,实则是现代航空体系中规则与情理碰撞的缩影。

一、事件还原:暴雨夜的空中决策链

当日 19:00,航班从上海浦东起飞,预计 21:30 抵达釜山。20:45,机组收到釜山机场气象预警:雷暴天气导致跑道视程(RVR)降至 800 米以下,低于波音 737 机型所需的最低着陆标准(1000 米)。此时,摆在机组面前的有三个选项:

- 备降韩国其他机场:最近的济州岛机场(距离釜山 300 公里)天气晴朗,但韩国航空当局规定,国际航班备降需提前 4 小时向当地海关、边检申报,且济州岛机场夜间无国际航班保障能力;

- 空中盘旋等待:飞机剩余燃油可支持盘旋 1.5 小时,但若天气未好转,可能面临燃油不足的风险,且韩国空管限制同一空域盘旋时间不得超过 1 小时;

- 返回上海:浦东机场 24 小时开放,备降流程成熟,地面保障资源充足。

机组根据《国际民用航空公约》附件 6「运行安全」条款,优先选择「确保安全」原则,于 21:15 决定返航。23:00 航班落地上海,此时釜山机场已关闭(当地时间 00:00),印证了机组对「无法在关门前完成着陆」的预判。次日 06:00,航班重新起飞,08:30 顺利抵韩,比原计划延误 11 小时。

二、争议焦点:规则合理性与权益平衡点

(一)备降地选择:安全优先 vs 乘客便利

乘客质疑的核心在于「为何不选择韩国境内备降」。事实上,国际航班备降需满足三重条件:

- 机场适航性:备降机场需具备执飞机型的保障能力(如廊桥、货运设备),济州岛机场最大可停靠 A320,但无波音 737 的专用维修设备;

- 海关协作:根据韩国《出入境管理法》,未经申报的备降航班乘客不得入境,若滞留机场需申请「临时入境许可」,审批时间长达 6 小时;

- 成本考量:跨国备降需支付高额地面服务费(济州岛机场夜间附加费为常规费用的 3 倍),且机组超时工作可能触发劳动法风险。

春秋航空选择返航上海,虽牺牲乘客时间,但符合民航业「安全第一」的操作规范。国际航空运输协会(IATA)数据显示,2024 年全球因天气备降的航班中,68% 选择返回起飞机场,因境外备降涉及的法律风险平均处理时长达 18 小时。

(二)损失补偿:合同约定 vs 情感期待

乘客预订的韩国酒店退订损失,成为争议焦点。根据中国《民用航空法》第 126 条,航空公司仅对「托运行李损坏、人身伤害」承担责任,航班延误导致的间接损失(如酒店费用)不在法定赔偿范围内。春秋航空提供的「延误证明」,是协助乘客与酒店协商的行业惯例,而非法律义务。

但情感层面,乘客的不满具有合理性。携程数据显示,釜山酒店当日退订率达 78%,部分海景房取消损失超 2000 元。韩国酒店协会透露,中国游客退订通常可获 50%-80% 退款,但需提供航空公司书面证明,这与春秋航空的处理方式一致。

三、行业透视:极端天气下的航空韧性考验

近年来,全球极端天气导致的航班延误率上升 23%,暴露出航空网络的脆弱性:

- 机场设计缺陷:釜山机场为填海建造,跑道抗积水能力较弱,2023 年因暴雨取消航班占比达 15%;

- 备降网络不足:东北亚地区国际备降机场密度仅为欧洲的 1/3,且多集中在大城市,中小机场夜间保障能力缺失;

- 规则滞后性:现行《国际航班备降指南》制定于 2015 年,未充分考虑低成本航空崛起后的乘客权益保障需求。

春秋航空的处理方式,折射出低成本航司的运营困境。其单座运营成本仅为传统航司的 60%,若选择济州岛备降,额外成本将达 30 万元(含地面服务费、机组住宿等),可能导致单日利润缩水 15%。这种成本压力,间接限制了对乘客的补偿能力。

四、破局路径:构建更具弹性的航空服务体系

(一)技术升级:动态调整备降策略

- 实时气象联盟:航空公司与气象机构共建 AI 预测模型,提前 4 小时预警备降概率,如新加坡航空的「StormGuard」系统,可将备降决策时间缩短至 15 分钟;

- 虚拟备降系统:开发跨境备降电子申报平台,实现边检、海关、机场「一键联动」,如欧盟「Single European Sky」计划,将备降审批时间压缩至 90 分钟。

(二)产品创新:风险共担的机票设计

- 延误险嵌入机票:参照欧洲 Wizz Air 模式,每张机票含 50 欧元延误险,覆盖酒店、餐饮等费用;

- 灵活退改套餐:推出「跨国天气险」,乘客支付 20 元可享免费退改酒店权益,春秋航空可通过保险池分摊风险。

(三)规则完善:明确权责的法律框架

- 修订民航法规:参照《欧盟 261 条例》,将「长时间延误导致的住宿、交通费用」纳入航空公司责任范围(如延误超 5 小时赔偿 30% 票价);

- 建立行业基金:由航司、机场、OTA 平台共同出资设立「旅客应急基金」,对特殊情况进行人道补偿,缓解法律与情感的冲突。

五、启示:极端天气下的文明尺度

此次事件的本质,是现代社会在不可抗风险面前的治理挑战。当科技尚未完全征服自然,规则与人性的平衡成为关键。春秋航空在事件中展现的「合规有余、温度不足」,暴露出低成本模式下的服务短板;而乘客对「情感补偿」的诉求,亦推动行业重新思考:在安全底线之上,能否构建更具人文关怀的应急机制?

或许未来的破局点,在于将「乘客体验」纳入航空安全标准。如新西兰航空的「WeatherWise」计划,不仅提供实时天气影响评估,还通过 VR 技术模拟备降流程,减少乘客焦虑。当航空业从「运输工具」升级为「风险共担伙伴」,类似争议才能从「责任之争」转向「解决方案共建」。

在浦东机场等待复飞的那个夜晚,乘客王女士在社交媒体写下:「我们理解天气的不可抗力,但期待航司能像对待家人一样,多一点主动沟通、少一点机械回复。」这句话,或许为所有服务行业敲响警钟:在极端天气常态化的今天,技术韧性之外,更需要文明的韧性 —— 那是规则之上的同理心,是冰冷流程中的人性温度,更是全球化时代最珍贵的「通用语言」。