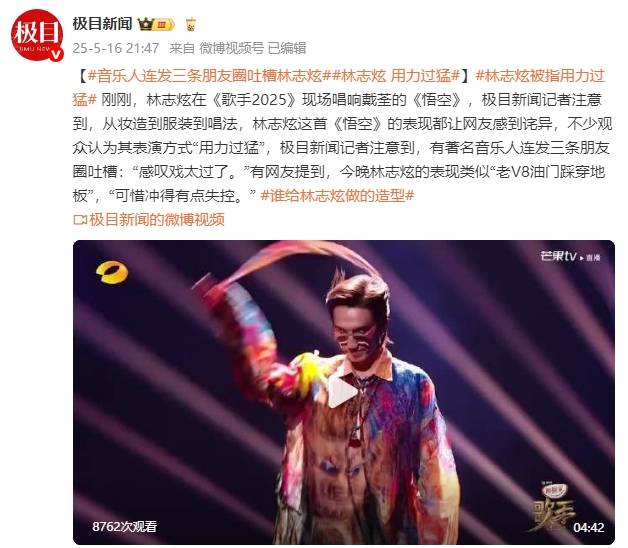

《歌手2025》舞台上,林志炫以一首《悟空》点燃了舆论场。这位以细腻声线著称的歌手,此次选择挑战戴荃的国风电音代表作,却在妆造、舞台表现及演唱方式上引发两极评价——有人惊叹其突破,有人直呼"用力过猛"。音乐人连发三条朋友圈吐槽"戏太过了",网友更以"老V8油门踩穿地板却冲失控"的比喻引发热议。这场争议背后,实则折射出华语乐坛对舞台表现力与艺术表达边界的深层思考。

一、颠覆性舞台:传统与流行的碰撞实验

林志炫此次的《悟空》舞台堪称一场视觉与听觉的双重实验。他一改往日儒雅形象,以金属质感的铠甲造型亮相,舞台灯光配合电子音效营造出赛博朋克氛围。编曲在保留原作电音框架的基础上,加入戏曲锣鼓点与唢呐元素,试图构建传统神话叙事与现代电子美学的对话。这种改编策略本身具有创新性——既呼应了Z世代对国潮的追捧,又延续了林志炫擅长的"学院派"改编技法。

然而问题出在表达尺度上。音乐人李皖在朋友圈指出:"唢呐与电子乐的碰撞本可成为亮点,但林志炫的咬字处理过于用力,将'金箍棒在手中'的'棒'字拖长三拍,破坏了原曲的律动感。"观众席反馈显示,当林志炫在副歌部分连续三次升Key时,现场爆发热烈掌声,但重听录音却发现高音区出现细微失真,暴露出过度追求戏剧张力的技术隐患。

二、争议焦点:情绪表达的收放之道

争议的核心在于情绪表达的"度"。戴荃原版《悟空》以克制的情感留白著称,而林志炫的版本则充满戏剧张力。舞台上的他时而闭目沉吟,时而振臂嘶吼,甚至在间奏部分加入武术动作。这种表演方式被乐评人耳帝形容为"话剧演员误入流行演唱会现场"——肢体语言与音乐叙事产生割裂感。

更值得玩味的是专业乐评圈的分歧。资深音乐人耳帝肯定其改编创意,却批评"情感表达如同过山车,缺乏细腻过渡";而作词人方文山则认为:"林志炫试图用声音雕刻孙悟空的七十二变,但用力过猛反而模糊了角色内核。"这种争议恰似京剧麒派老生与流行歌手对同一角色的不同诠释,本质是对艺术真实性的不同理解。

三、行业观察:创新焦虑下的表达困境

这场风波折射出华语乐坛的深层焦虑。随着流媒体时代听众审美碎片化,歌手面临既要保持个人特色又要突破舒适区的双重压力。林志炫作为"铁肺唱将",此次尝试突破技术型歌手的标签,却陷入形式大于内容的质疑。音乐制作人张亚东在直播中分析:"当歌手试图用外在形式弥补内容深度时,容易产生'表演过载'——就像给白开水加太多佐料,反而掩盖了本味。"

值得关注的是年轻观众的反馈分化。00后乐迷认为这种大胆改编符合综艺节目的娱乐属性,而资深歌迷则怀念其早期《没离开过》的纯粹声线。这种现象揭示出音乐传播生态的变化:短视频时代观众更注重"名场面"记忆点,而传统乐迷坚守音乐本身的完整性。

四、艺术辩证:个性表达与大众接受的平衡术

从艺术史角度看,突破与争议从来相伴相生。邓丽君初登台时的"靡靡之音"争议,崔健摇滚时期的意识形态碰撞,无不印证创新需要时间检验。林志炫此次争议恰似一面镜子,照见当代音乐人面临的共同课题:如何在个性表达与大众接受间找到平衡点?

或许答案藏在细节里。当林志炫在返场谢幕时,主动邀请原唱戴荃同台合唱,这个充满仪式感的举动消解了部分舆论锋芒。音乐评论人梁源评价:"这体现了老牌歌手的职业素养——既坚持自我表达,又尊重音乐对话的可能性。"这种开放姿态,或许比单纯争论"用力是否过猛"更具建设性。

结语:在争议中寻找突破的可能

《悟空》舞台事件最终演变为华语乐坛年度话题,其价值已超越单次演出得失。它提醒我们:音乐创新的本质不是标新立异,而是创造新的审美可能。当林志炫的金属铠甲遇上戴荃的电子符码,当学院派的严谨碰撞综艺的娱乐性,这种碰撞本身就具有实验意义。或许正如网友戏称的"老V8冲坡",即便偶有失控,但引擎轰鸣声依然证明着突破的勇气——而这,恰是音乐艺术永葆生机的密码。