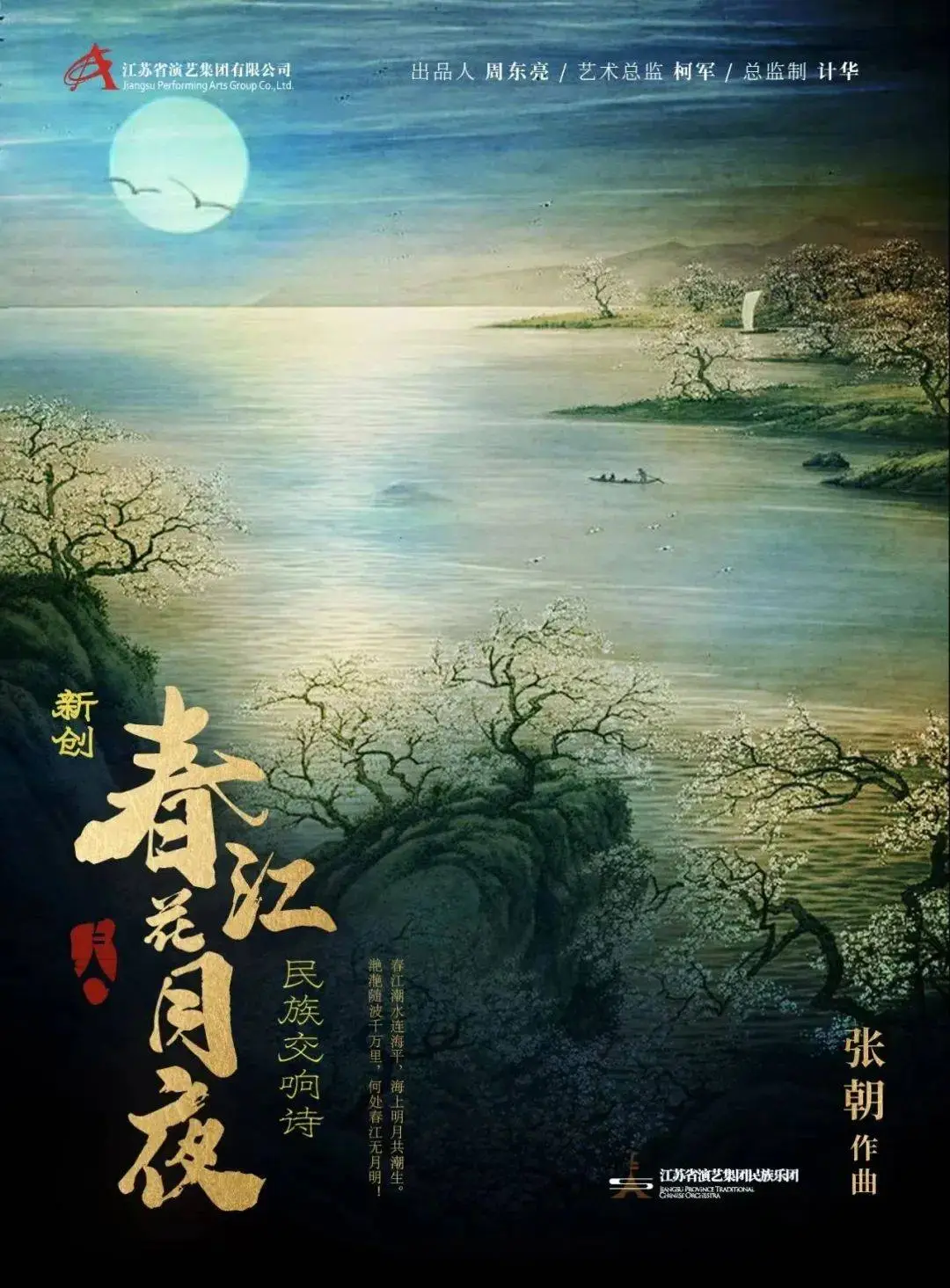

江苏大剧院的穹顶之下,一束追光如月光般倾泻在古筝弦上。随着指挥家张伟的手势扬起,拉弦乐器的呜咽仿佛撕开了千年时光的帷幕,民族交响诗《春江花月夜》的首演,正以惊涛拍岸之势,在当代文明的河滩上,重构着古典诗词与现代音乐的对话密码。

一、解构与重构:七乐章里的哲学宇宙

在唐代诗人张若虚的笔下,“春、江、花、月、夜” 是承载宇宙哲思的容器;而在作曲家张朝的乐思中,这五大意象被解构为七重精神维度,如同七块棱镜,将千年诗魂折射出斑斓的现代光芒。

**《序曲 —— 海上明月》** 以排山倒海的打击乐模拟潮水涌动,弹拨乐器的碎音如月光跳珠,在 “春江潮水连海平” 的意象中,作曲家创造性地加入了编钟的清鸣 —— 那来自曾侯乙墓的青铜回响,与现代民族乐团的声响交织,恰似古代文人与当代艺术家的跨时空击掌。当低音提琴如暗流般托起旋律,听众仿佛置身于张若虚的时空坐标系,目睹着明月初升时,宇宙与人心同时被照亮的刹那。

**《春月 —— 花月照林》** 则转向了少女般的轻盈。竹笛的婉转与柳琴的俏皮追逐着,如同月光在花林间嬉戏。张朝在此处融入了江南丝竹的韵律,那些曾在苏州评弹、无锡小调中流淌的细腻,化作音符的花瓣,飘落于 “月照花林皆似霰” 的诗境。值得玩味的是,作曲家在段落末尾加入了童声合唱的哼鸣,仿佛是对 “人生代代无穷已” 的具象化诠释 —— 千年之前的张若虚眺望永恒,千年之后的孩童们正在接住这束文明的薪火。

**《江月 —— 孤月明空》** 是整曲的哲学巅峰。古筝演奏家刘乐的指尖在弦上舞蹈,每一个泛音都似叩问苍穹的钟声。当旋律行至 “江畔何人初见月” 的诘问时,乐团突然静默,唯有古筝的泛音在剧场中震荡,如同千年未息的回响。这留白般的处理,恰是对原诗 “江天一色无纤尘” 的音乐转译 —— 在物质的喧嚣退潮后,精神的月亮才得以显影。

二、乐器的对话:传统音色的现代叙事

在《逐月 —— 逐月照君》中,二胡演奏家章海玥的琴弦震颤出千古离情。当旋律从 “谁家今夜扁舟子” 的怅惘,转入 “愿逐月华流照君” 的决绝,作曲家突然引入了电声二胡的音色 —— 传统丝弦的呜咽与电子音效的涟漪碰撞,如同古代信笺与现代电波在月光下共舞。这种大胆的融合,在 “鸿雁长飞光不度” 的诗句处达到高潮:琵琶的轮指如急雨打窗,合成器的音效却似卫星信号穿越星际,传统的 “鱼龙潜跃” 意象,在科技感的声场中获得了跨维度的诠释。

而《花月 —— 诗国之舞》则是一场乐器的狂欢。琵琶的 “大珠小珠落玉盘”、尺八的幽远空灵、伽倻琴的婉转缠绵,在爵士鼓的节奏中打破了地域界限。张朝在此处借鉴了《秦王破阵乐》的鼓点节奏,却让它与日本尺八、朝鲜伽倻琴共舞 —— 这种 “多元一体” 的声响矩阵,恰似大唐长安的万国来朝,既彰显着中华文化的包容气象,又暗合了 “人类命运共同体” 的当代命题。

三、从 “落月摇情” 到 “乘月寻梦”:古典精神的现代转译

终曲的《乘月寻梦》是整台演出的精神突围。当合唱团以楚辞般的吟诵唱响 “不知乘月几人归”,舞台上的灯光突然由幽蓝转向金红 —— 张若虚笔下的 “落月” 并未沉于海雾,而是在作曲家的乐思中化作了喷薄的朝阳。中国歌剧舞剧院青年歌唱家刘桐的美声唱法,与合唱团的民歌腔调形成复调,如同传统与现代在精神高原上的和声。此时,交响乐团的铜管乐器集体奏响,那如曙光般的旋律中,隐约可辨《黄河大合唱》的动机 —— 这是对 “向美而生” 的终极礼赞,更是对 “中华民族伟大复兴” 的音乐隐喻。

演出结束时,指挥张伟转身向观众致意,鬓角的汗水在追光中闪烁。台下的掌声如潮水漫过剧场,有人眼含热泪,有人轻轻和着终曲的旋律 —— 这便是经典的力量:它既是张若虚笔下 “皎皎空中孤月轮” 的孤独守望,也是当代人 “乘月寻梦” 的集体共鸣。当乐声消散,舞台上的 “月痕” 与 “曙光” 仍在交叠,正如张朝在创作谈中所说:“真正的传承,不是复刻古月的阴影,而是让她的清辉,照亮我们此刻的征程。”

这场跨越千年的诗乐对话,最终在江苏大剧院的穹顶下凝结成一枚文化琥珀。它让我们看见,当传统不再是博物馆里的标本,而成为流动的清泉,当古典哲思遇上现代艺术的表达方式,中华文化便能在古今碰撞中,生长出新的精神年轮。正如舞台上渐暗的灯光里,那最后一缕月辉正悄然融入黎明的地平线 —— 千年之前的张若虚或许早已预见,他笔下的月光,终将在未来的某个夜晚,与人类追寻真理的目光,再次共潮而生。