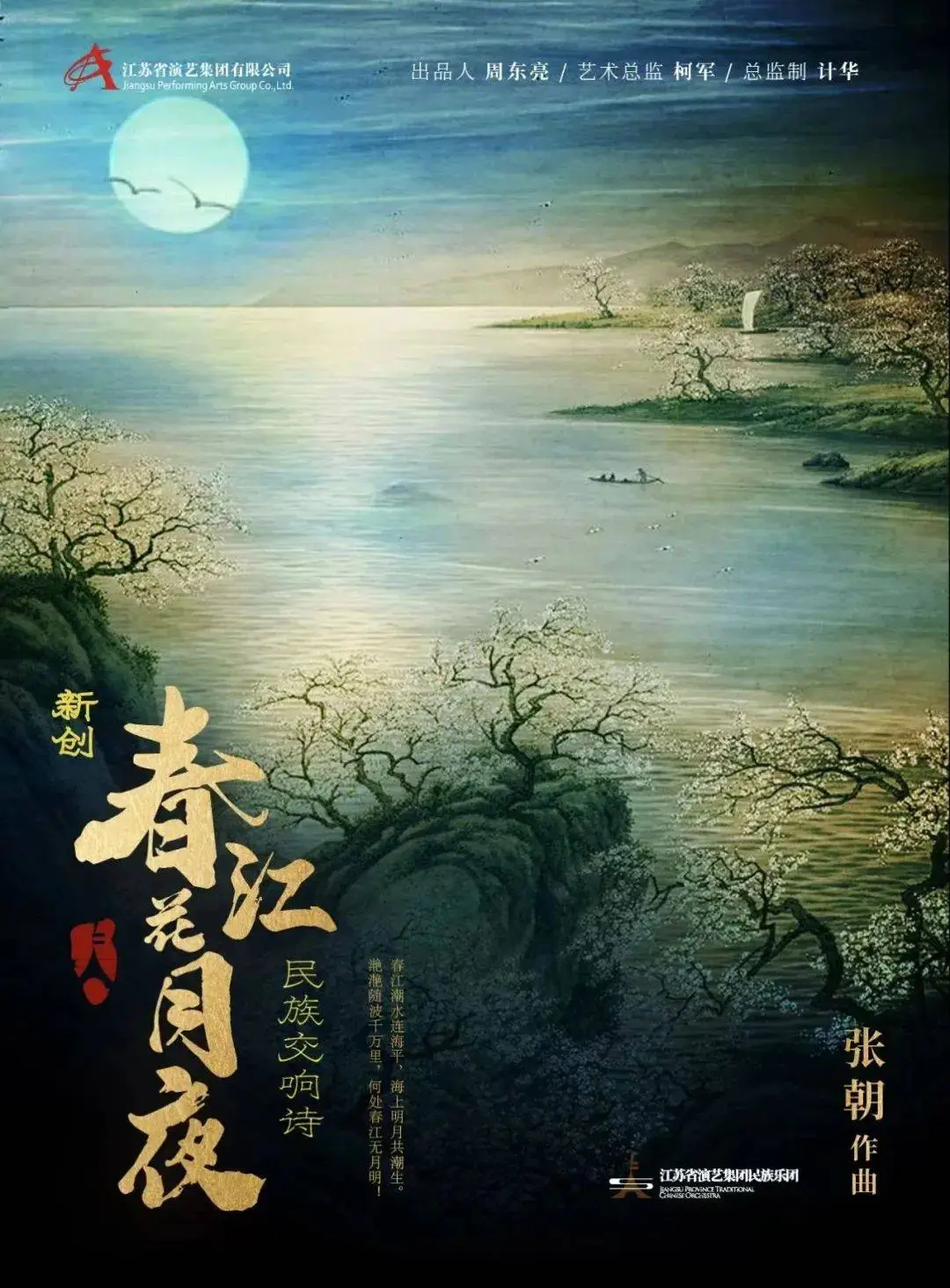

江南的月光穿越千年,在江苏大剧院的水榭回廊间凝结成露。当琵琶轮指划破寂静,尺八呜咽唤醒沉睡的诗魂,一场关于永恒的生命对话就此展开。2025年5月17日的夜晚,江苏省演艺集团民族乐团以《春江花月夜》为钥,开启了一场前所未有的文化寻根之旅。这部由张朝历时一年淬炼的民族交响诗,不仅重构了唐代诗人张若虚的千古绝唱,更在当代语境下完成了传统文化的创造性转化。

一、解构与重构:七重乐章中的诗性哲思

在序曲《海上明月》的磅礴旋律中,拉弦乐器的绵密颤音模拟潮水涌动,弹拨乐器的清越泛音勾勒明月轮廓。这种突破传统民乐编制的交响化处理,将"春江潮水连海平"的壮阔景象转化为可感知的声场。当古筝演奏家刘乐在《江月——孤月明空》中奏响金钟奖得主的标志性技法时,琴弦震颤的不仅是音符,更是对"人生代代无穷已"的哲学叩问。

中间乐章的编排暗合人类精神成长轨迹。《花月——诗国之舞》中琵琶与伽倻琴的对话,既保留了《韩熙载夜宴图》的盛唐气象,又融入朝鲜半岛的音乐基因,展现中华文化"多元一体"的包容性。《逐月——逐月照君》通过二胡双声部的复调处理,将相思之情升华为跨越时空的情感共鸣。指挥家张伟转身拭泪的瞬间,揭示着音乐超越语言直击人心的力量。

终曲《乘月寻梦》颠覆了传统的收束方式。当中国歌剧舞剧院青年歌唱家刘桐的人声与合唱团交织,月光渐隐处涌动的曙光,恰似张若虚笔下"落月摇情满江树"的现代诠释。这种"向美而生"的终局设计,将古典诗词的感伤转化为面向未来的希望叙事。

二、传统与现代:民族交响诗的美学革命

张朝的创作实践打破了民乐创作的固有范式。《间奏——江流暗涌》中,管弦乐团的铜管组以暴风骤雨般的音响模拟生命困境,与前后乐章的静谧形成戏剧张力。这种交响化的处理并非简单叠加,而是通过音色织体的精心调配,在传统民乐基底上构建出多维听觉空间。

多媒体技术的运用创造了虚实相生的舞台美学。全息投影将诗句化作流动的光影,与现场演奏形成视听通感。当"滟滟随波千万里"的诗句随水纹波动时,观众仿佛置身于千年前的春江之畔。这种技术赋能不是简单的视觉装饰,而是构建起连接古今的情感通道。

在乐器配置上,创作团队进行了大胆革新。除传统民族乐器外,适当引入西洋乐器并非妥协,而是创造性的融合。当大提琴深沉的低音与古琴的空灵泛音交织,传统与现代的对话便超越了形式层面,升华为文化基因的深层共鸣。

三、传承与创新:文化觉醒的时代启示

这场演出的成功印证了"守正创新"的当代价值。张朝坚持"深入理解"的创作理念,在保留原诗意境的同时注入现代意识。《春江花月夜》不再是被供奉的文化标本,而是化作流动的思想活水。当青年演奏家用现代技法诠释古典乐章时,传统文化获得了面向未来的生命力。

文化传承的本质在于精神唤醒。演出结束后,观众席经久不息的掌声不仅是对技艺的赞赏,更是对文化觉醒的共鸣。这种共鸣源于作品触及了人类共通的情感——对生命本质的追问,对永恒价值的追寻。正如张朝所言:"真正的创新是赋予经典新的生命力。"

在全球化语境下,这场演出提供了文化自信的新范式。它证明传统文化完全可以在现代语境中焕发新生,关键在于找到传统与现代的共振频率。当琵琶轮指化作月光流淌,当二胡弓弦诉说千年情思,我们看到的不仅是艺术的突破,更是民族文化基因的当代激活。

月光依旧照耀着长江之畔,但今夜的春江已不同往昔。这场跨越千年的诗乐对话,不仅重构了古典诗词的艺术形态,更开启了一场文化觉醒的精神之旅。当最后一个音符消逝在夜空,留下的不仅是感动,更是对文化传承的深刻启示:真正的传统从不是博物馆里的标本,而是流动在民族血脉中的精神基因,在不断创新中焕发永恒生机。