2025年5月16日的金陵城,一场突如其来的骤雨仿佛天地同悲。南京艺术学院教授尹悟铭的生命定格在45岁的盛夏,这位在雕塑领域深耕二十载的艺术家,用生命诠释了何谓"春蚕到死丝方尽"。当人们翻开他的人生画卷,看到的不仅是一位卓越艺术家的成长轨迹,更是一部传统与现代碰撞交融的当代艺术启示录。

一、青铜淬火:从三秦大地到金陵学府

1980年秋,尹悟铭降生于陕西兴平这片孕育周秦汉唐文明的土地。少年时期的他常徘徊于茂陵霍去病墓前,那些浑然天成的石兽在他心中埋下艺术的种子。2001年考入南京艺术学院时,他带着关中厚土赋予的沉稳气质,在林树中、吴为山等名师指导下系统研习雕塑技艺。毕业作品《秦风》以商周青铜器纹样重构现代人体,展现出惊人的艺术天赋,这组作品至今仍陈列于南艺美术馆。

留校任教的十五年间,尹悟铭完成了从学者到教育家的蜕变。他主导的《中国传统雕塑语言转化》课题,将麦积山石窟的飘逸线条与现代构成主义结合,开创性地将传统造像技法转化为当代雕塑语言。担任艺术创作与实践处处长期间,他推动建立跨学科工作室制度,促成雕塑系与材料学院、数字媒体学院的深度合作,使南艺雕塑专业始终站在学科前沿。

二、铁笔铸魂:传统美学的当代转译

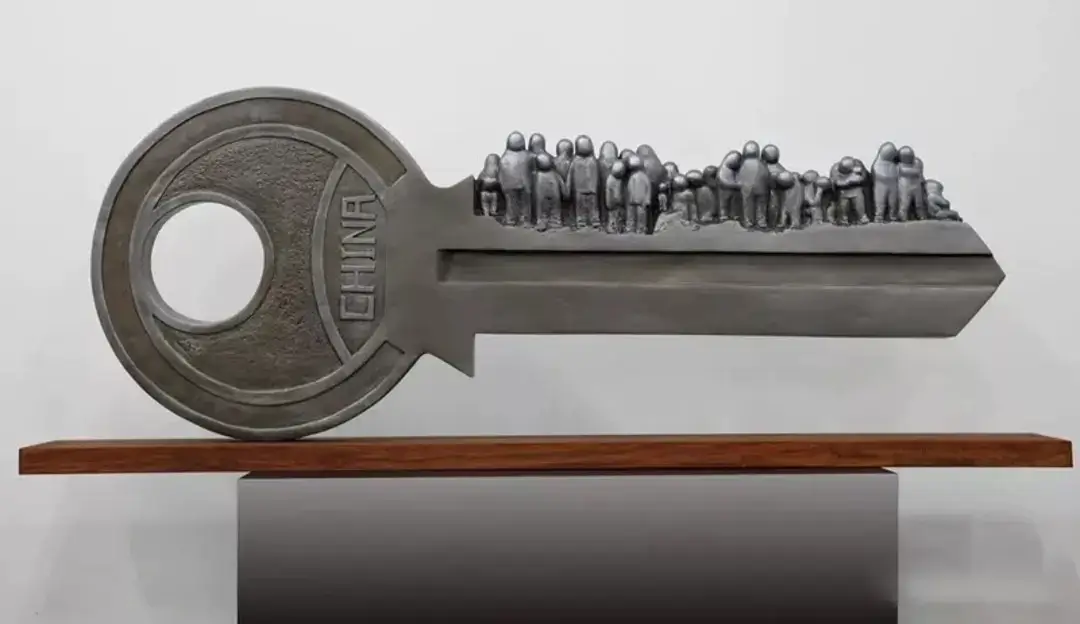

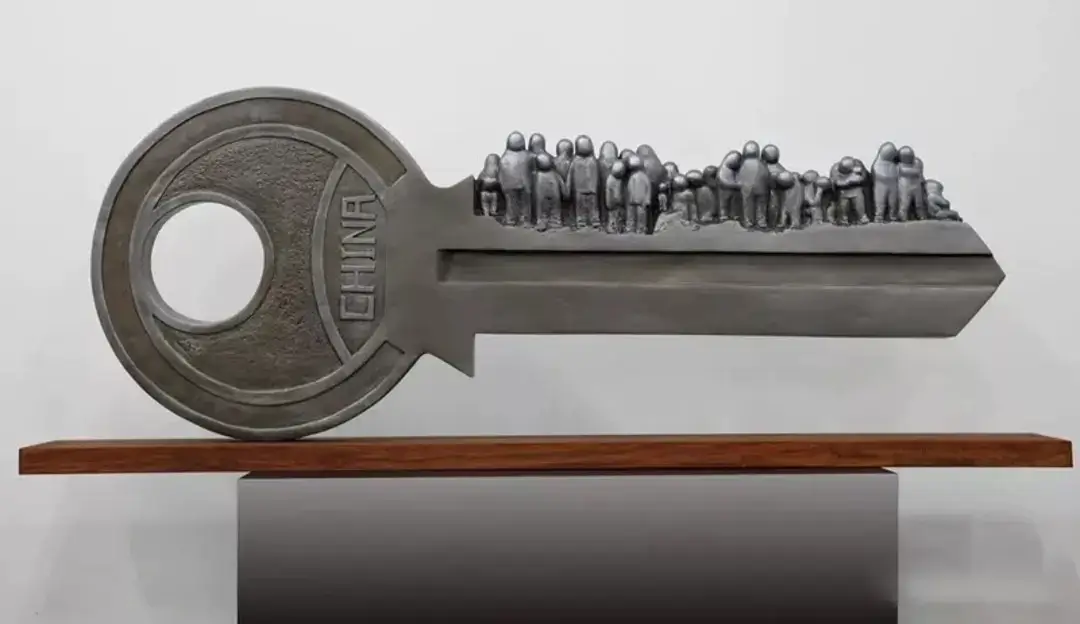

尹悟铭的艺术创作始终贯穿着对传统的敬畏与创新。在《青铜叙事》系列作品中,他将汉代画像砖的平面叙事转化为三维空间语言,通过材质肌理的微妙变化重构历史场景。《劳动者》组雕则颠覆传统英雄叙事,聚焦建筑工人、纺织女工等普通劳动者的日常神态,用粗粝的陶土质感传递生命的重量。正如评论家所言:"他的作品既非简单的复古,也不是生硬的拼贴,而是在传统美学基因中培育出的当代艺术之花。"

在公共艺术领域,尹悟铭展现出非凡的社会担当。2018年主持设计的《运河记忆》雕塑群落,巧妙融合唐宋漕运图卷与现代构成手法,成为扬州三湾公园的文化地标。他提出的"雕塑赋能乡村振兴"理念,在阿尔山艺术村落改造项目中得到完美实践——通过废旧金属锻造的装置艺术激活乡村空间,带动当地文旅产业发展,创造就业岗位近百个。

三、薪火相传:艺术教育的赤子之心

作为博士生导师,尹悟铭独创"三阶教学法":基础训练阶段强调造型能力的锤炼,思维拓展阶段引入跨学科研究方法,创作实践阶段注重社会关怀意识培养。他指导的学生作品《数字敦煌》获得全国美展金奖,正是这种教学理念的生动体现。即便在病重期间,他仍坚持通过视频指导学生完成毕业创作,那份对艺术教育的赤诚令人动容。

在江苏省青年美术家协会的工作中,尹悟铭展现出卓越的组织才能。他策划的"新锐雕塑双年展"已成功举办五届,发掘培养了数十位颇具潜力的青年艺术家。疫情期间推出的"云雕塑"线上展,打破地域限制让艺术创作突破物理边界。正如协会悼词中所写:"他以赤子之心搭建艺术桥梁,用生命之光点亮青年梦想。"

尹悟铭离去的消息传来,南艺校园里那尊他创作的《问道》雕塑依然静立。青铜表面的岁月包浆与青春面庞形成奇妙对话,恰似传统与现代的永恒交响。这位将生命熔铸于青铜的艺术家,用四十五载春秋完成了从传统守护者到创新开拓者的华丽转身。他的离去不是终点,而是新的起点——那些从他手中传递的艺术火种,必将在更广阔的天地间绽放异彩。当后人凝望他的作品时,不仅能触摸到青铜的温度,更能感受到一个艺术灵魂的永恒跃动。