一、性病传播的核心途径:公共马桶并非主要风险源

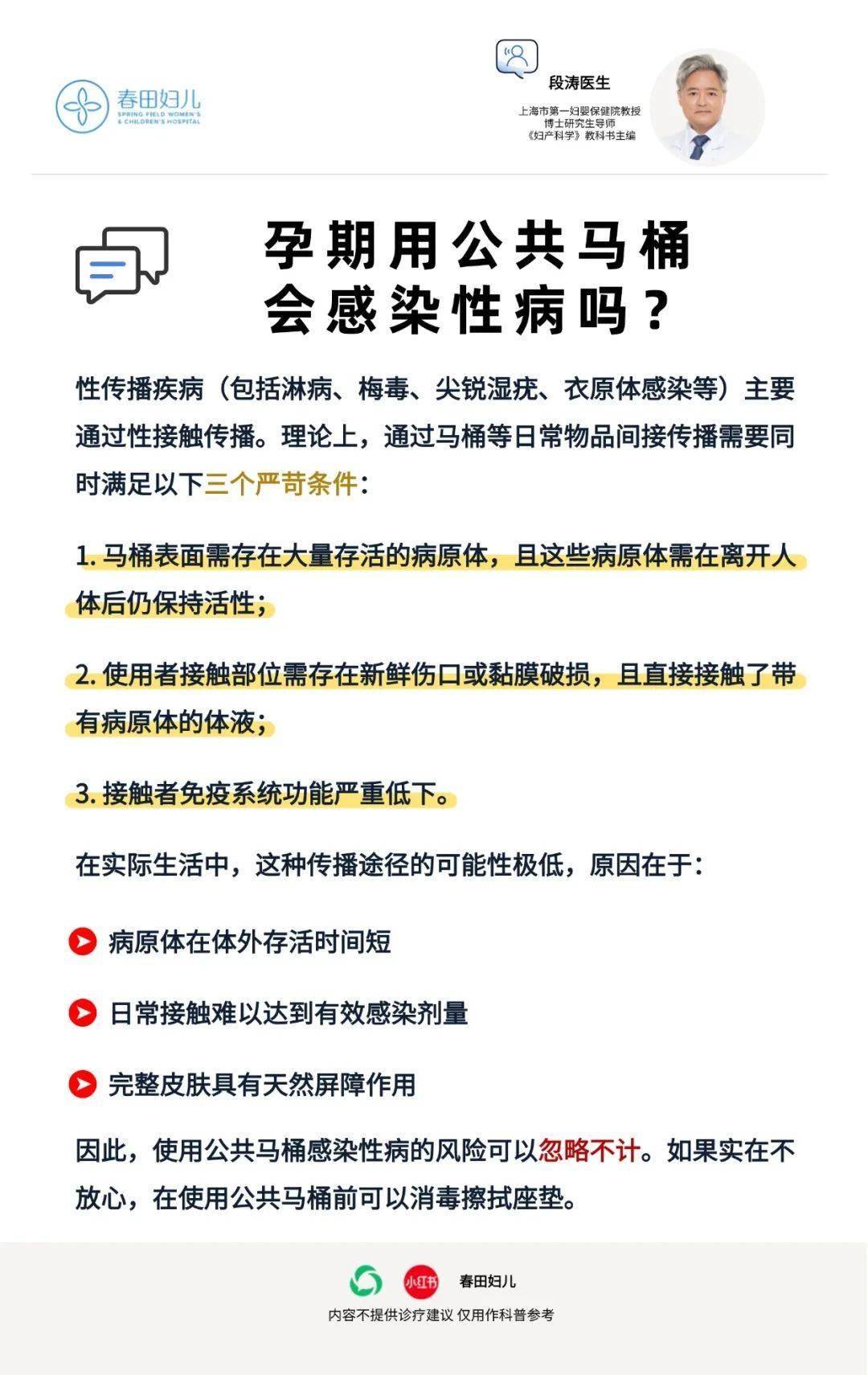

性传播疾病(STDs)主要包括淋病、梅毒、尖锐湿疣、衣原体感染和艾滋病等,其传播需满足性接触、血液交换或母婴垂直传播三大核心条件。以尖锐湿疣为例,其病原体HPV病毒虽可通过皮肤接触传播,但需同时满足以下严苛条件:

- 病原体存活:病毒需在脱离人体后仍保持活性(通常仅能存活数分钟至数小时);

- 黏膜或皮肤破损:接触部位需有新鲜伤口或黏膜破损;

- 高浓度病原体暴露:如刚被感染者使用过且未清洁的马桶。

现实情况分析:

- 公共马桶表面病原体浓度极低,且多数性病病原体无法在干燥环境中存活超过2小时。

- 完整皮肤是天然屏障,普通接触不会导致病原体穿透。

- 国家疾控中心数据显示,全球范围内尚未发现通过公共马桶感染性病的明确病例。

二、孕期使用公共马桶的潜在风险:细菌≠性病

尽管性病感染风险极低,但公共马桶可能携带其他致病菌(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌),需注意以下问题:

- 普通细菌感染:接触被污染马桶圈可能引发尿路感染或皮肤炎症,但可通过清洁措施规避。

- 病毒残留疑虑:诺如病毒、轮状病毒等可能通过接触传播,但此类病毒主要引发消化道疾病,与性病无关。

孕期特殊考量:

- 孕妇免疫力下降,需更注重手部卫生和物品消毒。

- 若存在妊娠期糖尿病或免疫缺陷,建议优先选择蹲厕或消毒后的马桶。

三、科学防护:三步阻断风险

- 接触前防护

- 消毒擦拭:使用含75%酒精的湿巾或消毒喷雾清洁马桶圈(重点擦拭坐垫前沿和外侧)。

- 物理隔离:随身携带一次性马桶垫(推荐医用级PE材质),或用卫生纸双层铺设。

- 使用中规范

- 避免直接接触:尽量不触碰马桶圈边缘,坐下时双腿分开减少接触面积。

- 冲水防护:按下冲水按钮后立即用纸巾包裹手部,防止飞溅污染。

- 接触后清洁

- 手部消毒:用肥皂+流动水洗手至少20秒,或使用含酒精免洗凝胶(孕期可用)。

- 衣物处理:外衣若接触马桶区域,回家后及时更换并单独清洗。

四、公共卫生间其他隐患与应对策略

- 门把手风险

- 冲水后细菌可能附着于门把手,建议用肘部或纸巾开门,避免手部接触。

- 地面水渍污染

- 避免赤脚踩踏,穿防滑拖鞋并保持鞋底清洁。

- 通风与消毒频率

- 选择人流量少、通风良好的卫生间,优先使用配备自动感应水龙头和紫外线消毒灯的场所。

五、孕期如厕健康指南

- 家庭马桶维护

- 每日用含氯消毒液(如84消毒液按1:50稀释)擦拭马桶圈,每周深度清洁一次下水口。

- 安装防溅马桶垫,减少液体污染风险。

- 外出备选方案

- 自驾出行时携带便携式马桶(如折叠式硅胶马桶),保障卫生安全。

- 商场等公共场所优先选择母婴室或医疗机构的独立卫生间。

- 异常症状监测

- 若如厕后出现外阴瘙痒、分泌物异常或排尿疼痛,需立即就医排查尿路感染或阴道炎。

六、权威机构建议与数据支持

- 世界卫生组织(WHO):明确指出性病不会通过公共马桶传播,但需注意手部卫生。

- 中国疾控中心:2024年抽样检测显示,城市公厕马桶圈细菌合格率达92%,性病病原体检出率为0。

- 临床案例:北京协和医院妇产科统计显示,孕期因公共马桶感染疾病的案例十年间仅3例,且均为合并严重免疫缺陷的特殊个案。

结语

对于孕期女性而言,公共马桶的性病传播风险近乎为零,但保持良好卫生习惯仍是必要的自我保护。通过科学防护、理性认知和主动清洁,完全可以在享受便捷生活的同时守护母婴健康。若仍有疑虑,可随身携带便携消毒设备,或选择更私密的如厕环境——毕竟,安心才是孕期最好的“防护罩”。