在山东某高端家政公司的招聘会上,一位海归硕士的简历被标注上「特优」标签 —— 月薪 3 万、包吃包住、配备独立套房,这样的待遇吸引着越来越多高学历青年加入「外包妈妈」的行列。2025 年,儿童陪伴师市场规模突破 50 亿元,这些游走在富豪家庭的年轻从业者,用自由与情感交换高薪,却在不经意间成为当代社会阶层分化与家庭结构变迁的微观注脚。

一、供需悖论:高薪职业背后的阶层焦虑

(一)新富阶层的育儿困境

- 时间货币化的育儿逻辑:企业高管李女士的日程表显示,她每年飞行里程达 15 万公里,陪伴孩子的有效时间不足 90 小时。在她看来,用 30 万年薪换取 2000 小时的专业陪伴,是「性价比极高的投资」;

- 教育军备竞赛的延伸:北京海淀家长王先生为女儿制定的「精英培养计划」包括:每日 45 分钟马术训练、30 分钟法语启蒙、2 小时学科辅导。儿童陪伴师的职责,就是将这些计划精准落地,确保孩子「不输在起跑线」;

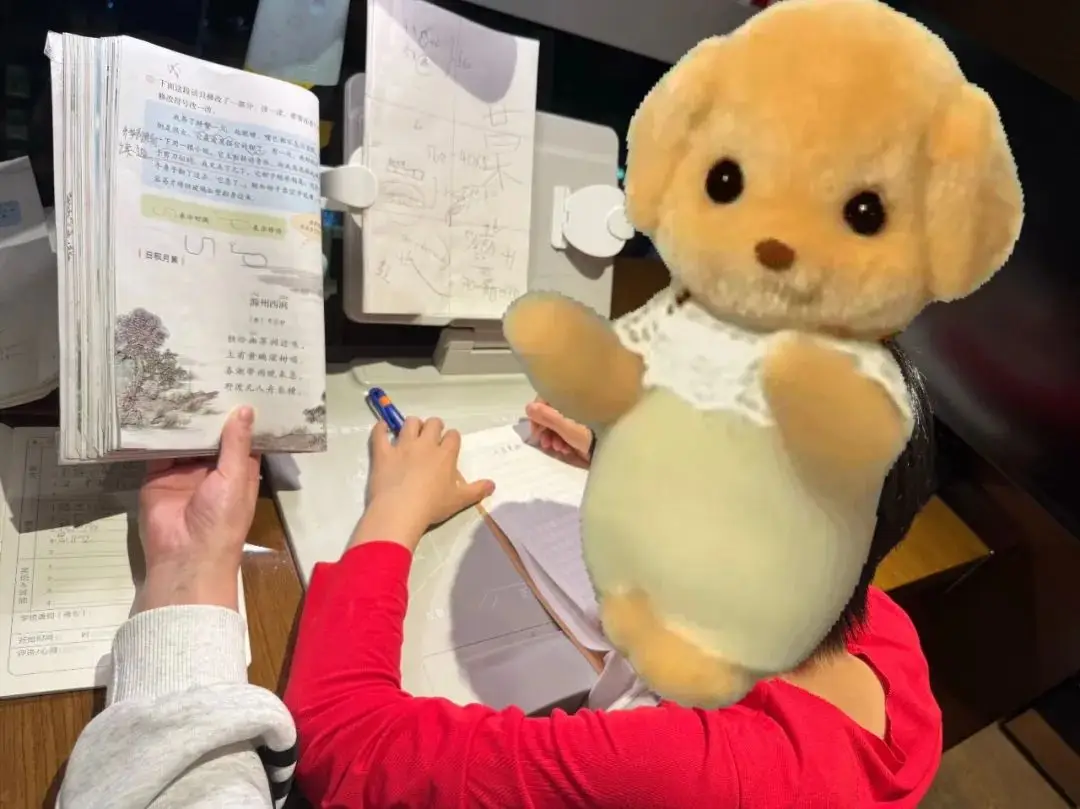

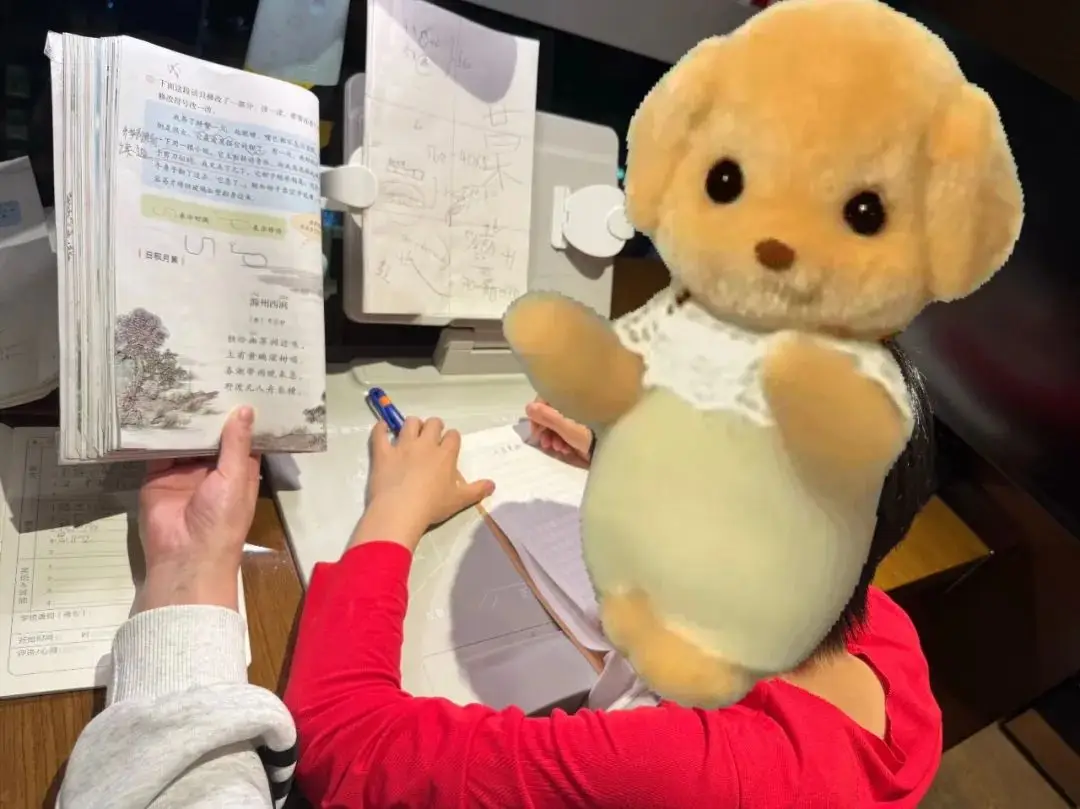

- 情感补偿的物质化表达:单亲妈妈张总每月为儿子购买 2 万元玩具,却在儿童陪伴师的工作报告中写下:「请多拥抱他,我小时候缺乏拥抱」。这种「物质满溢而情感缺位」的育儿模式,折射出新富阶层的集体焦虑。

(二)高知青年的生存博弈

| 学历层次 | 陪伴师平均起薪 | 一线城市就业率 | 职业满意度 |

|---|---|---|---|

| 本科 | 1.2 万元 / 月 | 78% | 62% |

| 硕士 | 2.5 万元 / 月 | 89% | 48% |

| 海归硕士 | 3.8 万元 / 月 | 95% | 35% |

- 学历通胀的无奈转身:211 院校硕士半夏放弃外企 offer,选择月薪 2.5 万的陪伴师工作,背后是计算机行业 35 岁危机的提前预判。她自嘲:「与其 996 卷到脱发,不如在别墅里『带娃致富』」;

- 服务业的知识溢价:剑桥大学教育学硕士 Luna 的「双语早教方案」使雇主孩子的英语启蒙效率提升 40%,她的时薪高达 800 元,超过多数白领的日薪水平;

- 阶层穿越的跳板心理:男性陪伴师乾宇希望通过服务富豪家庭积累人脉,他的目标是「30 岁前转型家庭教育咨询师,一单收费超万元」。这种「曲线救国」策略,反映出年轻人对上升通道的多元探索。

二、角色困境:局内人与局外人的身份撕裂

(一)虚拟家长的真实负荷

- 24 小时待命的隐形契约:某招聘信息明确要求:「需配合家庭作息,凌晨应急响应」。陪伴师小夏曾在凌晨 3 点陪同孩子就医,却在次日清晨 7 点准时出现在早餐桌前;

- 教育主权的微妙平衡:在上海某金融精英家庭,陪伴师 Vivian 制定的「零糖饮食计划」被外婆偷偷打破 —— 老人每天给孩子塞巧克力,导致血糖波动。这种「科学育儿」与「传统溺爱」的冲突,每天都在上演;

- 情感投入的风险管控:心理学研究显示,陪伴师与孩子的情感联结强度每增加 1 级,职业倦怠感提升 23%。因此,多数陪伴师会刻意保持「温柔而疏离」的距离,避免陷入「替代性父母」的情感陷阱。

(二)豪门生活的镜像折射

- 物质丰裕与精神贫瘠的反差:陪伴师 amy 服务的家庭拥有 5 辆豪车,却从未有过全家共进晚餐的记录。孩子最开心的时刻,是父母通过视频陪他拼完一幅 1000 片的拼图;

- 代际抚养的责任转移:70 岁的赵奶奶每天监督陪伴师的工作,却在深夜偷偷给孙子喂零食。这种「祖辈监工 + 专业陪伴」的模式,本质是中高产家庭将育儿责任外包给两代人;

- 阶层差异的日常渗透:在深圳某科技新贵家庭,陪伴师 Lily 的工牌权限低于保姆,不能使用家庭影院和恒温泳池。尽管月薪 3 万,她仍被视为「高级佣人」。

三、行业暗礁:新兴职业的规范化困境

(一)资质认证的真空地带

- 准入门槛的模糊性:目前仅有 12% 的机构要求陪伴师持「家庭教育指导师」证书,超 60% 的从业者仅凭简历筛选上岗。某家政公司负责人坦言:「只要英语好、形象佳,学历可以『灵活认定』」;

- 服务标准的混乱性:不同家庭对「陪伴」的定义差异极大:有的要求「纯教育陪伴」(禁止参与家务),有的则将「陪睡 + 保洁」纳入职责。这种非标化导致职业边界极度模糊;

- 权益保障的缺失性:90% 的陪伴师未签订正式劳动合同,社保缴纳率不足 30%。某案例中,陪伴师因长期高强度工作突发心肌炎,却被雇主以「非雇佣关系」为由拒绝赔偿。

(二)伦理风险的潜伏危机

- 情感依赖的法律盲区:当孩子对陪伴师产生「替代性依恋」(如拒绝亲生父母陪伴),法律并未明确责任归属。心理学专家指出,这种依恋可能导致孩子成年后出现「亲密关系障碍」;

- 隐私泄露的高危场景:陪伴师掌握雇主家庭的财务信息、社交圈层等核心隐私。某案件中,前陪伴师因薪资纠纷泄露雇主孩子的医疗记录,引发轩然大波;

- 文化冲突的跨国现象:在涉外家庭中,陪伴师常面临价值观碰撞。例如:西方家庭允许孩子「哭够再哄」,而中国长辈要求「立刻安抚」,这种差异可能引发服务冲突。

四、破局路径:从短期套利到长期价值

(一)行业规范化建设

- 国家职业认证体系:建议将「儿童陪伴师」纳入新职业目录,制定《家庭陪伴服务规范》,明确学历、培训、考核等硬性标准。参考日本「介护福祉士」制度,建立分级认证(初级 / 中级 / 高级);

- 平台化服务模式:借鉴滴滴家政的派单系统,开发「陪伴师信用评价平台」,通过 GPS 定位、服务记录、三方评价等数据,构建透明化服务链条;

- 权益保障机制:强制要求雇主为陪伴师缴纳「职业伤害保险」,建立行业仲裁委员会,针对薪资纠纷、隐私保护等问题提供专业调解。

(二)职业发展通道拓展

- 垂直领域深耕:鼓励陪伴师向细分领域发展,如「特殊儿童陪伴师」(需持 ABA 行为分析师证书)、「国际升学陪伴师」(需掌握 IB/AP 课程体系),实现差异化竞争;

- 教育资源整合:头部家政公司可联合高校推出「陪伴师研修班」,例如:与华东师范大学合作开发「儿童发展心理学」课程,结课者可获得继续教育学分;

- 跨界转型支持:建立「陪伴师职业发展基金」,为从业者提供转型补贴。如:工作满 3 年的陪伴师报考教师资格证,可享受 50% 学费减免。

(三)家庭关系重构启示

- 父母角色的不可替代性:神经科学研究表明,亲生父母的拥抱能使孩子大脑的催产素水平提升 47%,这种情感联结是任何职业陪伴都无法替代的;

- 育儿责任的社会化分担:北欧「育儿共享社区」模式值得借鉴,通过政府补贴建立「社区育儿中心」,为忙碌父母提供「临时陪伴 + 教育指导」服务,缓解家庭压力;

- 阶层焦虑的理性审视:教育学者建议,家长应建立「成长型育儿观」—— 比起「完美小孩」,更应关注孩子的心理韧性培养。某调查显示,父母每周 2 小时的「无目的陪伴」,对孩子幸福感的提升远超物质投入。

五、结语:高薪之外的时代命题

当 26 岁的海归硕士 Vivian 在雇主家的落地窗旁批改作业,看着楼下幼儿园门口牵着手的普通父母,偶尔会产生时空错位的恍惚。她清楚,自己精心设计的「蒙台梭利早教方案」,抵不过亲生母亲一句睡前故事的温度。

儿童陪伴师现象的本质,是高速发展的社会对「完美育儿」的集体焦虑,是城市化进程中家庭结构变迁的缩影。那些用高薪堆砌的成长陪伴,终究无法填补亲情缺位的鸿沟。或许我们更该思考的是:当社会用金钱量化一切时,人类最本真的情感联结,是否正在被异化为可交易的商品?

在这个「外包」盛行的时代,我们需要警惕的不是某个职业的兴起,而是育儿本质的异化。因为每个孩子的成长,都需要父母亲自参与的「生命在场」—— 那是任何高薪都无法替代的温暖与力量。编辑分享